С чем дифференцируют корь

Несмотря на широкий охват населения вакцинопрофилактикой, проблема распространения кори не теряет своей актуальности. В крупных мегаполисах ухудшению эпидемиологической обстановки способствует миграция граждан из различных регионов, развитое железнодорожное и авиасообщение, рост отказов от вакцинации с увеличением количества серонегативных лиц. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время отмечается повышение числа заболевших корью [1]. С января по август 2017 г. показатель заболеваемости составил 0,16 на 100 тыс. населения, в то время как за аналогичный период 2016 г. — 0,05. Зарегистрировано 240 случаев заболевания, что в 3,1 раза больше, чем в прошлом году (78 случаев). Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Московской области [1].

В настоящее время отмечается увеличение числа заболевших корью за счет взрослого населения с затяжным течением, повышением количества тяжелых форм и неблагоприятных исходов. В связи с этим становится актуальной проблема диагностики кори на амбулаторном этапе с выделением ее форм: типичной, митигированной (ослабленной) и абортивной формы [2]. Практикующему врачу необходимо поставить предварительный диагноз непосредственно после первого осмотра пациента, ориентируясь на клинические симптомы. Отсутствие возможности срочного подтверждения или опровержения экспресс-методами в условиях «у постели больного» провоцирует непрофильные госпитализации с высокой вероятностью распространения инфекции среди пациентов с различной другой патологией. Трудности дифференциальной диагностики обусловлены нетипичным течением кори у взрослых и ранее вакцинированных, сходством с другими инфекционными заболеваниями, протекающими с экзантемами в сочетании с интоксикационным синдромом: краснухой, псевдотуберкулезом, иерсиниозом, скарлатиной, парвовирусной и некоторыми другими инфекциями, а также с аллергической (лекарственной) сыпью [3].

Этиология

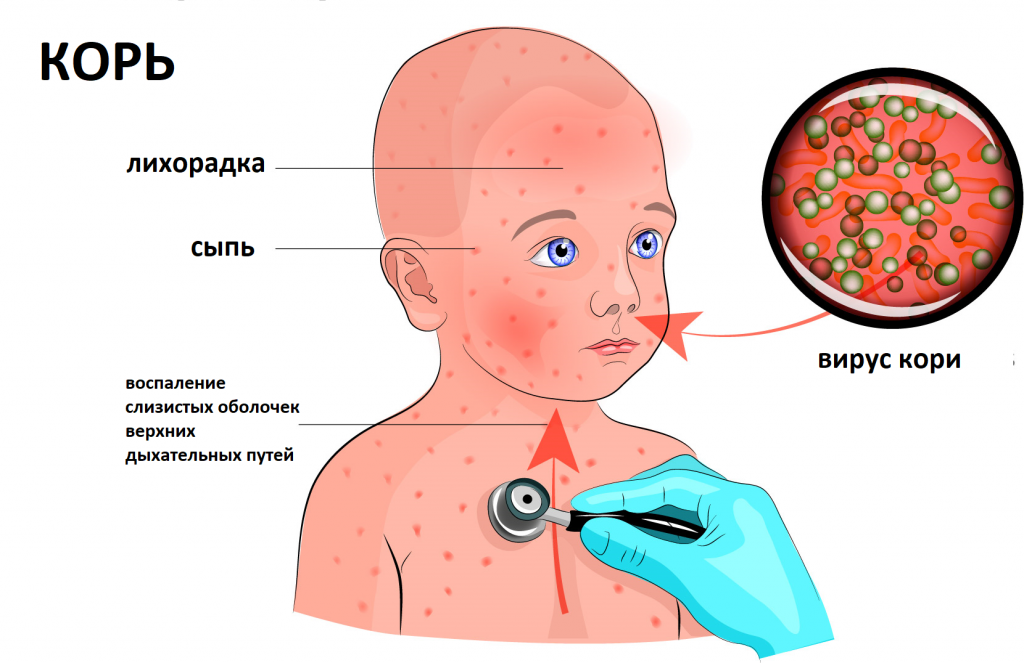

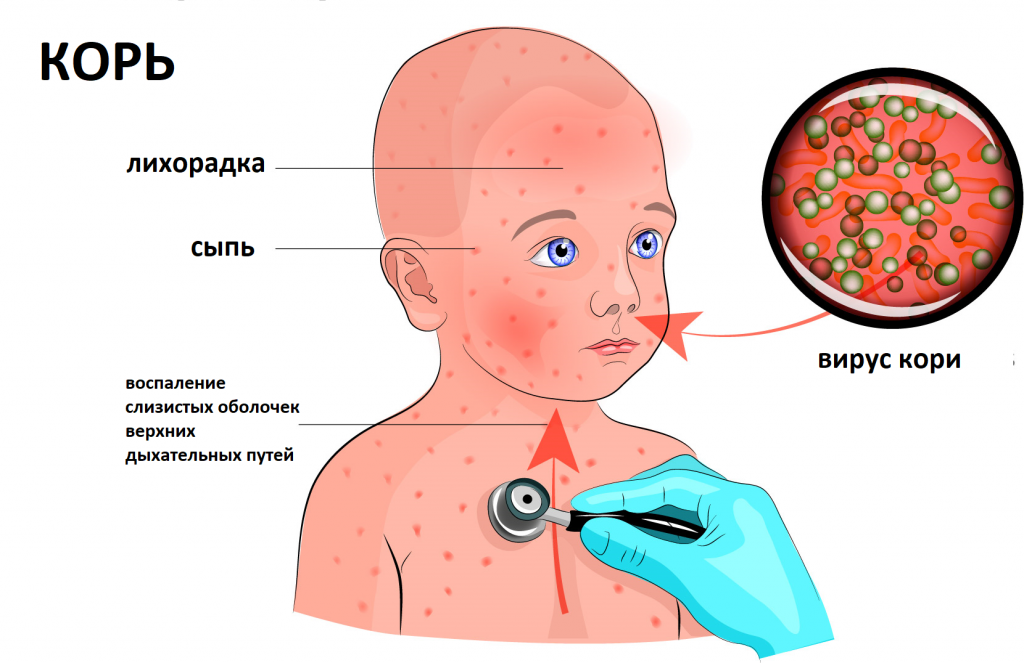

Возбудитель вируса кори — РНК-содержащий морбилливирус из семейства парамиксовирусов, сферической формы, размером до 120 нм, состоит из нуклеокапсида, гемагглютинина, гемолизина и мембранного белка [2]. Несмотря на низкую устойчивость, обладает высококонтагиозными свойствами. Вероятность развития заболевания у невакцинированного человека после контакта с больным корью близка к 100% [2]. Путь передачи — воздушно-капельный, источник — больной человек с последних 2 дней инкубационного периода до 4-го дня после появления сыпи. Высокая восприимчивость в отсутствие специфической профилактики или перенесенной кори в анамнезе отмечается в любом возрасте [4, 5]. Иммунитет у переболевших формируется стойкий. Однако поствакцинальная защита имеет тенденцию к снижению спустя 10 лет, что служит фактором возникновения абортивной и митигированной кори. Эти формы отличаются отсутствием этапности и стертой картиной [4, 5].

Патогенез

Возбудитель кори тропен к слизистой оболочке верхних дыхательных путей и эпителию, что обуславливает ворота инфекции и дальнейшее поражение возбудителем конъюктивы, кожных покровов, слизистых оболочек ротовой полости. Не исключен занос инфекции в центральную нервную систему с развитием коревого энцефалита.

Клиническая картина

Инкубационный период вируса кори зависит от формы заболевания и варьирует от 7–14 дней при типичной форме до 21 дня (митигированная корь). Тем не менее периоду непосредственно высыпаний предшествует интоксикационный синдром. Он характеризуется гипертермией, слабостью, общим недомоганием. У большинства пациентов отмечается сухой надсадный кашель, ринорея, конъюнктивит или блефарит с обильным отделяемым. При этом на слизистой оболочке мягкого неба образуется специфическая коревая энантема, представленная мелкими красными включениями. Одновременно с этим на слизистой в полости рта образуются патогномоничные для кори пятна Бельского–Филатова–Коплика: белесоватые включения, возвышающиеся над уровнем слизистой, отграниченные красной каймой. Завершению начального периода предшествует снижение температуры, которая вновь повышается с появлением сыпи на 3–4 день. Ключевой характеристикой сыпи при кори является ее выраженная этапность: первому дню соответствуют элементы сыпи на лице, шее; на второй день сыпь поражает туловище, руки и бедра; на третий день захватывает голени и стопы. Первичным морфологическим элементом кори являются папулы (около 2 мм), окруженные пятном неправильной формы. Элементы сыпи склонны к слиянию. К концу третьего дня сыпь на лице начинает бледнеть и также поэтапно сходит, оставляя после себя очаги пигментации и шелушения. Аускультативно типичны рассеянные сухие хрипы, возможно присоединение вторичной инфекции [4–7].

Дифференциальный диагноз

Диагностика кори не представляет трудностей в период разгара болезни. Иная картина представлена в случае митигированной кори — она протекает относительно легко, температура тела не превышает субфебрильных цифр, катаральные явления сглажены, пятен Бельского–Филатова–Коплика нет, экзантема в виде единичных элементов без характерной для кори этапности (табл. 1) [2, 6].

_575.gif)

Как видно из табл. 1, большинство выявляемых при кори симптомов характерны и для других нозологий. При осмотре пациента далеко не всегда удается выявить патогномоничный признак — пятна Бельского–Филатова–Коплика на слизистой оболочке полости рта. Выступающие и плотно фиксированные белые пятна, окруженные красной каймой, можно обнаружить напротив малых коренных зубов, иногда на губах и деснах, на 3–5 день от начала заболевания, непосредственно перед появлением экзантемы. Затем в течение 1–2 суток они исчезают. С неспецифичностью и невозможностью однозначной интерпретации клинических симптомов кори связано значительное число расхождений предварительного и заключительного диагнозов.

С целью улучшения качества диагностики в амбулаторных условиях нами был разработан способ оценки вероятности кори по данным анамнеза и клиническим симптомам.

Материалы и методы исследования

Была проанализирована клиническая картина и доступные анамнестические сведения на момент первого осмотра врачом у 20 пациентов с подтвержденной впоследствии лабораторными методами корью. Группу сравнения составили 20 больных, которым этот диагноз был поставлен ошибочно. Оценка проведена среди осмотренных и госпитализированных бригадами станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Москвы в 2016–2017 гг. Пациенты были в возрасте от 6 месяцев до 75 лет. Подтверждение диагноза проводилось по клинической картине в динамике в сочетании с серологическим методом — по наличию вирусспецифичных антител (иммуноглобулинов класса М).

Результаты и обсуждение

Основные анамнестические сведения и клинические симптомы, позволившие поставить правильный диагноз, представлены в табл. 2. При этом было обращено внимание на то, что только сочетание 8 и более из перечисленных характерных признаков достоверно указывало на заболевание. Нельзя не учитывать и вероятность развития клинической картины у пациентов с наличием от 5 до 8 симптомов. В таких ситуациях возможно либо наблюдение в домашних условиях при нетяжелом состоянии, либо госпитализация в отдельный бокс с соблюдением всех мер профилактики инфицирования окружающих. При наличии менее 5 признаков диагноз впоследствии не подтверждался. Разработанный способ учитывает все имеющиеся на сегодняшний рекомендации по клинической диагностике кори [2, 4, 6, 7]. Вместе с этим он позволяет стандартизировать оценку клинической картины и данных анамнеза, что необходимо в работе врачей амбулаторно-поликлинического звена и службы скорой и неотложной помощи.

.gif)

Выводы

Дифференциальная диагностика кори в амбулаторных условиях (на догоспитальном этапе) представляет собой непростую задачу, особенно если речь идет об абортивных и митигированных формах. Разработанный способ оценки вероятности кори позволяет стандартизировать диагностику по клиническим и анамнестическим данным в условиях, когда иные способы подтверждения невозможны по объективным причинам.

Литература

- Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за январь-март 2017 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php? ELEMENT_ID=9055.

- Покровский В. И., Пак С. Г., Брико Н. И., Данилкин Б. К. Инфекционные болезни и эпидемиология: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 816 с.

- Зверева Н. Н. Иммунопрофилактика инфекционных болезней: показания, вакцины, схемы введения // РМЖ. 2014. № 3. С. 247.

- Ющук Н. Д., Венгеров Ю. Я. Лекции по инфекционным болезням. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2007. 1032 с.

- Поздеев О. К. Медицинская микробиология // Под. ред. В. И. Покровского. 2-е изд., испр. М.: ГЭОТАР-МЕД. 2004. 768 с.: ил. (Серия «ХХI век».)

- Инфекционные и паразитарные болезни в схемах и таблицах. Под ред. Н. Д. Ющука. М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2008. 448 с.

- Инфекционные болезни: Национальное руководство. Под. ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 1056 с.

Т. А. Руженцова*, 1, доктор медицинских наук

Д. А. Хавкина**

П. В. Чухляев**

* ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва

** Московский медицинский университет «РЕАВИЗ», Москва

1 Контактная информая: ruzhencova@gmail.com

Критерии дифференциальной диагностики кори на догоспитальном этапе/Т. А. Руженцова, Д. А. Хавкина, П. В. Чухляев.

Для цитирования: Лечащий врач №11/2017; Номера страниц в выпуске: 40-42

Теги: инфекция, вирус кори, сыпь, кашель

Купить номер с этой статьей в pdf

Источник

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Корь: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Корь – заболевание с очень высокой контагиозностью (заразностью), вызываемое РНК-содержащим вирусом.

Пути передачи кори

- Прямой контакт здорового человека с инфицированным.

- Воздушно-капельный, когда вирус проникает в организм через слизистые оболочки.

Вирус кори неустойчив во внешней среде, быстро погибает при химическом (дезинфектанты) и физическом (нагревание, УФ-облучение) воздействии, при отрицательной температуре может сохраняться до нескольких недель. Возбудитель кори внедряется в организм через слизистые оболочки верхних дыхательных путей, где происходит первоначальное размножение вируса. Начиная с третьего дня инкубационного периода вирусные частицы циркулируют в крови. Попадая в ЦНС, вирус поражает нервные клетки, что может вызвать развитие таких осложнений, как энцефалит, менингоэнцефалит (поражение головного и спинного мозга и его оболочек).

У новорожденных в течение трех месяцев сохраняется пассивный иммунитет, полученный от матери, переболевшей корью.

У перенесших корь формируется стойкий иммунитет, что делает возможность реинфекции маловероятной.

Причины возникновения кори

- Отказ от вакцинации (опасен для детей раннего возраста и беременных).

- Снижение иммунитета.

- Истощение, наличие длительно текущих хронических заболеваний.

- Гиповитаминозы.

Классификация заболевания

По типу клинической картины:

- Корь с типичными симптомами.

- Корь с атипичным течением.

По степени тяжести:

- Легкой степени тяжести.

- Средней степени тяжести.

- Тяжелой степени тяжести.

По течению:

- Гладкое течение.

- С наличием осложнений, присоединением вторичной инфекции, обострением хронических заболеваний.

По периоду болезни:

- Инкубационный период.

- Катаральный (продромальный) период.

- Период высыпаний.

- Период пигментации.

Симптомы кори

В клинической картине болезни отмечается ряд особенностей: острое начало, высокая температура, появление сыпи на теле и слизистой полости рта на 4-5-й день болезни, выраженные катаральные явления (насморк, боль в горле и т. д.) в первые дни.

Инкубационный период (с момента попадания вируса в организм до появления первых симптомов) длится около 9-17 дней. В это время происходит активное размножение вируса и его фиксация в разных тканях, но симптомы заболевания отсутствуют.

В это время возможно введение противокоревого иммуноглобулина с целью нейтрализации вируса. Однако применение данного метода актуально не позднее 5 дней после контакта с больным корью.

Затем наступает катаральный период с лихорадкой (высокая температура тела, сопровождаемая ознобом, обычно сохраняется 4-7 дней), насморком, кашлем (вызванным раздражением задней стенке глотки стекающей слизью из носа), покраснением глаз с признаками конъюнктивита и слезотечением. Возможно появление мелких белых пятен на внутренней поверхности щек (пятна Бельского–Филатова–Коплика) – признак, присущий только кори. В продромальный период вируса выходит из внутритканевого расположения в кровь и распространяется по организму. На нёбе ко 2-3-му дню заболевания появляются темные мелкие пятна, которые сохраняются до исчезновения высыпаний на коже. Для болезни характерны симптомы общей интоксикации: недомогание, слабость, отсутствие аппетита, возможна кратковременная диарея.

Примерно на третий день лихорадки возникает пятнисто-папулезная (слегка возвышающаяся над кожей) сыпь на шее, потом за ушами, затем вдоль волосистой части головы. В течение суток сыпь распространяется на щеки и туловище. Это особенность именно кори: первоначальное появление сыпи на голове с переходом на туловище. Ко второму дню сыпь появляется на коже рук и ног, на третий день высыпания можно обнаружить на стопах.

Особенности сыпи (на какие сутки появилась, место возникновения первых высыпаний, сопровождалась ли лихорадкой, внешний вид сыпных элементов, темпы распространения) – важный диагностический признак кори, отличающий ее от других инфекционных заболеваний.

Сыпь сохраняется на коже около 6 дней, от момента инфицирования до появления пятен проходит 14 дней. Через три дня после появления на лице сыпь бледнеет, затем шелушится; высыпания при этом не имеют четких границ, неровные, сливающиеся между собой. Это период пигментации, длящийся около полутора недель. Его характерные признаки – ослабление симптомов интоксикации, тенденция к нормализации температуры тела, уменьшение или исчезновение насморка, кашля. В это время возможно развитие осложнений, что связано с выраженным подавлением вирусом кори функций иммунной системы и приводит к обострению хронических заболеваний или присоединению вторичной инфекции.

Отличительной чертой кори является нисходящий характер кожных проявлений, сильная лихорадка, появление пятен на внутренней поверхности щек, губ, десен, на твердом нёбе. У взрослых кожные проявления обычно обильнее, чем у детей.

Незаразным считается больной корью с 5-го дня от появления высыпаний. Опасен для здоровых людей пациент с последних двух дней инкубационного периода (8-10-й день после контакта с вирусом кори) до 4-го дня наличия высыпаний на коже.

Диагностика кори

Диагностика кори основывается на определении уровня иммуноглобулинов класса М в крови, начиная с 5-7-го дня болезни.

Антитела класса IgM к вирусу кори

Вирус кори относится к семейству Morbillivirus семейства парамиксовирусов. Вирусная частица содержит РНК, окруженную белковым капсидом и внешней белково-липидной оболочкой. Вирус способен связываться с клетками, несущими рецептор комплемента CD46.

Корь – высококонтагиозное заболевание. Ранее…

820 руб

Выявление IgM к вирусу кори указывает на острую инфекцию, выявлении IgG – на перенесенную (вследствие заболевания или вакцинации).

Определение IgM неактуально, если накануне заболевания проводилась вакцинация.

Для выявления РНК вируса в крови применяют метод ПЦР.

Вирус краснухи, определение РНК (Rubella virus, RNA) в сыворотке крови

Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) в сыворотке крови методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме «реального времени».

Краснуха, широко распространенное острое инфекционное заболевание, характеризующееся кожной сыпью и увеличением лимфатических узло…

730 руб

Необходим общий анализ крови и лейкоцитарная формула.

Для своевременной диагностики поражения почек следует сдать общий анализ мочи.

Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка)

Исследование разовой утренней порции мочи, включающее в себя определение физических (цвет, прозрачность, удельный вес), химических (pH, содержание белка, глюкозы, кетонов, уробилиногена, билирубина, гемоглобина, нитритов и лейкоцитарной эстеразы), а также оценку качественного и количественного со…

360 руб

Для выявления поражений легких с развитием пневмонии проводят рентгенографию или компьютерную томографию органов грудной клетки.

В диагностике поражений миокарда используют ЭКГ и ЭхоКГ.

ЭКГ за 5 минут

Исследование функциональных возможностей сердца – быстро, безболезненно и информативно.

Эхокардиография

Исследование, позволяющее оценить функциональные и органические изменения сердца, его сократимость, а также состояние клапанного аппарата.

К каким врачам обращаться

При появлении первых симптомов заболевания (насморк, лихорадка, слезотечение) необходимо обратиться к

врачу-терапевту

или инфекционисту. Врач сможет поставить диагноз и назначить лечение. При атипичном течении болезни, когда превалирующим симптомом служит появление сыпи, возможно обращение к врачу-дерматологу, который по ее характеристикам может предположить диагноз и направит на необходимые консультации. Беременным или

планирующим беременность женщинам

рекомендовано наблюдаться у

акушера-гинеколога

для назначения соответствующих обследований и анализов, ведения

беременности

и решения вопроса о целесообразности проведения профилактических мероприятий.

При первых признаках поражения ЛОР-органов, изменении характера выделений из носа (появление патологических примесей – крови, гноя) необходимо обратиться за помощью к оториноларингологу. Для подтверждения диагноза проводится осмотр врачом, рентгенография R09 или компьютерная томография придаточных пазух носа, для подбора оптимальной терапии берут мазок со слизистой верхних дыхательных путей.

При отеке гортани, затрудненном дыхания вероятен диагноз ложного крупа – жизнеугрожающего состояния, при котором обязательно обращение к врачу.

В случаях бактериального поражения органов зрения необходимо обратиться к офтальмологу для осмотра, определения тактики лечения и проведения необходимых анализов – взятия соскоба с конъюнктивы и посева отделяемого из глаза на чувствительность флоры к антибиотикам.

При появлении судорог, очаговой неврологической симптоматики, упорной головной боли, нарушений зрения, галлюцинаций, потери сознания следует незамедлительно обратиться к

неврологу

для оказания специализированной помощи и исключения или подтверждения поражения нервной системы.

В диагностике таких состояний используется КТ или МРТ головного мозга, анализ спинномозговой жидкости.

КТ головного мозга и черепа

Сканирование головного мозга, черепа и окружающих их тканей, позволяющее диагностировать различные патологии.

МРТ головного мозга

Безопасное и информативное сканирование структур головного мозга для диагностики его патологий.

При сохранении кашля с отхождением мокроты, лихорадки необходимо обратиться к

терапевту

или

пульмонологу

для диагностики воспалительных заболеваний легких. Помимо лучевых методов диагностики возможно проведение анализов мокроты (общего и посева на чувствительность к антибиотикам) для подбора максимально эффективной терапии.

Исследование мокроты

Успех цитологической диагностики зависит от правильного собирания мокроты и её обработки. Для анализа следует брать утреннюю порцию мокроты, откашливаемую больным натощак.

Цитологическое исследование мокроты (пятикратное) позволяет обнаружить раковые клетки у 50 – 85% больных центральны…

870 руб

Лечение кори

При отсутствии осложнений лечение можно проводить в домашних условиях при условии периодического врачебного осмотра.

Больному назначают общеукрепляющие препараты (витамины), рекомендовано обильное питье, при лихорадке – жаропонижающие средства и другое симптоматическое лечение. При развитии осложнений пациента госпитализируют для проведения массивной терапии для уменьшения или полного регресса осложнений течения кори. Для экстренной профилактики вводят противокоревой иммуноглобулин или нормальный человеческий иммуноглобулин; контактировавших с заболевшим изолируют на время всего инкубационного периода. При присоединении вторичной инфекции, развитии пневмонии, бронхита назначают антибиотики.

Осложнения кори

- Развитие воспалительных заболеваний ЛОР-органов: отита, синусита, фронтита (воспалительные заболевания ушей, придаточных пазух носа). Развитие этих патологий связано с отеком слизистой оболочки верхних дыхательных путей в ответ на проникновение вируса, что мешает нормальному прохождению слизи, продуцируемой в полости носа.

- Осложнение течения конъюнктивита (воспаление слизистой оболочки, выстилающей веки изнутри) из-за присоединения бактериальной инфекции с развитием блефарита, иридоциклита (воспаление век, радужной оболочки глаз и т. п.).

- Тропность вируса к клеткам центральной нервной системы может привести к развитию энцефалита и менингоэнцефалита (воспаление мозговых оболочек и мозга). Эти состояния являются прямой угрозой жизни пациента и требуют специализированной помощи в условиях стационара. Коревой энцефалит, по данным медицинской статистики, является очень редким осложнением.

- Развитие пневмонии или бронхита – довольно часто встречающееся осложнение кори. Связано с попаданием в бронхи и легкие обильно продуцируемой верхними дыхательными путями слизи.

Ложный круп – заболевание инфекционно-аллергической природы, при котором из-за отека верхних дыхательных путей происходит критическое сужение гортани, угрожающее удушьем. Чаще развивается у детей. Требует незамедлительного обращения к врачу.

Профилактика

- Изоляция больного корью на срок от 5 дней.

- Разобщение непривитых лиц, находившихся в контакте с больным корью, на срок до 17 дней.

- Своевременное проведение вакцинации в полном объеме у лиц из групп риска или живущих в эндемичных регионах.

- Введение нормального иммуноглобулина человека беременным, контактировавшим с вирусом кори, в течение первых 5 дней после контакта (экстренная профилактика). Небеременным вводят противокоревой иммуноглобулин в такие же сроки.

Источники:

- Постановление Главного государственного врача РФ «Об утверждении Программы “Профилактика кори и краснухи в период верификации их элиминации в РоссийскойФедерации (2013–2015 гг.)” и плана ее реализации». Зарегистрировано в Минюсте РФ30 августа 2013 г. № 29831.

- Клинические рекомендации (протокол лечения) оказания медицинской помощи детям, больным корью.ФГБУ НИИДИ ФМБА России, Общественная организация «Евроазиатское общество по инфекционным болезням», Общественная организация «Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АВИСПО). – 2015. – 33с.

- Сайт ВОЗ.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Информация проверена экспертом

Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы – 19 лет

Поделитесь этой статьей сейчас

Похожие статьи

Дерматиты

Дерматиты: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Грипп

Грипп – острое вирусное инфекционное заболевание с воздушно–капельным механизмом передачи, вызываемое вирусами гриппа типа А, В и С. Грипп занимает особое место среди других инфекционных заболеваний человека, так как отличается повсеместным распространением, высокой заболеваемостью населения и грозными осложнениями. История изучения гриппа насчитывает уже почти 100 лет, но, несмотря на успехи медицины, эта инфекция по-прежнему остается мало предсказуемой. Вспышка испанского гриппа (или испанки) была самой массовой пандемией за всю историю человечества: за 18 месяцев было заражено около 30% населения планеты и умерло около 100 млн человек.

ОРВИ

ОРВИ, или острые респираторные вирусные инфекции, представляют собой группу инфекционных заболеваний, вызванных вирусами. Их основные симптомы – насморк, боль в горле и кашель – это следствие воспалительных процессов в верхних и нижних дыхательных путях.

Высокая температура

Повышение температуры служит защитной реакцией организма и может происходить под влиянием разных факторов. Обязательно следует разделять такие состояния, как гипертермия (перегревание) и лихорадка, которая тоже сопровождается повышением температуры тела, однако ее механизм отличается от перегревания и требует иных мер воздействия на организм.

Рвота

Установить причину, вызвавшую рвоту, помогут сведения о характере рвоты и составе рвотных масс. Помимо отравления причиной рвоты может быть интоксикация, вызванная каким-либо заболеванием. Кроме того, рвоту может вызвать раздражение нервной системы, не связанное с интоксикацией.

Источник