Научные статьи по неспецифическому язвенному колиту

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Шапошников В.И.

1

1 ГБОУ ВПО «Кубанский государственный бюджетный медицинский университет Минздрава России»

Целью исследования было изучение роли клизм в формировании неспецифического язвенного колита. Установлено снижение количества кишечной палочки, и дислокация патогенной микрофлоры из анального канала в толстую кишку. Доказана патогенетическая связь изменений в толстой кишке в зависимости от динамики лечения клизмами копростаза и тяжести воспалительного процесса.

неспецифический язвенный колит

патогенез

клизма

1. Желнова Т.И. Кандидозный дисбактериоз кишечника. Клинические особенности / Т.И. Желнова, О.Г. Яковлева // Актуальные вопросы колопроктологии: труды I съезда колопроктологов России. – Самара, 2003. – С. 423–424.

2. Краткое руководство по гастроэнтерологии / под ред. В.Т. Ивашкина, Ф.И. Комарова, С.И. Рапопорта. – М.: ООО Издат. дом «М-Вести», 2001. – 458 с.

3. Секачева М.И. Современные аспекты лечения неспецифического язвенного колита; результаты медицины, основанной на доказательствах // Consilium medicum. – 2003. – № 3. – С. 18–22.

4. Яковлева О.Г. Микробиоценоз кишечника в различных возрастных группах. Клинические особенности / О.Г. Яковлева, Т.И. Желнова, О.А. Хивинцева // Актуальные вопросы колопроктологии: труды I съезда колопроктологов России. – Самара, 2003. – С. 439–441.

5. Stack W.A., Long R.G., Hawkwy C.J. Short-and long-term outcome of patients treated with cyclosporine for severe acute ulcerative colitis. Aliment Pharmacologic There 1998; 12:973-8.

Неспецифический язвенный колит (НЯК) относится к числу диффузных хронических рецидивирующих заболеваний ободочной кишки, при котором преимущественно поражается слизистая оболочка этого полого органа. Данное заболевание встречается во всех странах мира. В год диагностируется от 3 до 15 новых наблюдений на 100 000 населения, а заболеваемость достигает 50–80. Мужчины и женщины болеют одинаково часто. Первый пик выявляемости НЯК приходится на возраст от 20 до 40 лет, второй – 60–70 лет [3]. В настоящее время нет четкой информации об этиологии и патогенезе этого заболевания. Наиболее часто рассматривается наследственная предрасположенность к развитию аутоиммунного воспалительного процесса в слизистой оболочке толстой кишки в ответ на обсеменение её поверхности микроорганизмами и вирусами, а так же контактного воздействия продуктов питания. Данное мнение основано на частом сочетании НЯК с другими аутоиммунными процессами [2]. Обнаружение же в слизистой оболочке толстой кишки IgG -антител к эпителиальным клеткам и p-ANCA только усилило позицию сторонников данной гипотезы. Выполненные исследования по определению соотношения Т-лимфоцитов в слизистой оболочке этой кишки указывают на нарушение иммунорегуляторных взаимодействий активированных CD4- и CD8-лимфоцитов. В норме эпителиальные клетки стимулируют преимущественно CD8-T лимфоциты. В то время как при НЯК они активируют исключительно CD4 – лимфоциты, а это сопровождается секрецией ИЛ-2 лимфокинов и стимуляцией макрофагов в системе комплемента. Выявлена и семейная предрасположенность к НЯК, при этом родственники первой линии заболевают значительно чаще, чем в среднем в популяции, а в качестве факторов риска у них четко прослеживается употребление пероральных контрацептивов, а так же особенности питания и психосоциальные проблемы [3, 5]. Внекишечные симптомы НЯК выявляются у 20 % больных. К ним относятся узловая эритема, гангренозная пиодермия, воспалительные заболевания глаз, артриты, анкилозирующий спондилит, нарушения функции дыхательной системы, миозиты, васкулиты, гломерулонефрит и другие патологические процессы вне стенки толстой кишки [3].

Цель и задачи исследования. Данные литературы свидетельствуют о важной роли нормальной микрофлоры кишечника в адаптационной реакции организма человека к возрастным меняющимся условиям его жизни [1, 3]. С учетом этих данных, становится понятной причина развития патологического симптомокомплекса при изменении микрофлоры толстой кишки. В молодом возрасте, возникший по тем или иным причинам, кишечный дисбиоз сопровождается диареей в сочетании с бродильным процессом. У каждого пятого пациента этой возрастной группы отмечаются аллергический дерматит, протекающий на фоне выраженного психовегетативного нарушения. Дисбактериоз же связывают с перенесенной кишечной инфекцией и с продолжительным лечением антибиотиками. Выполненные бактериологические исследования у данной группы пациентов свидетельствуют о выраженном подавлении роста кишечной палочки с одновременным заселением просвета толстой кишки условно-патогенной микрофлорой (энтеробактерии, цитробактерии, клебсиеллы, протей, грибки рода кандида, гемолизирующие штаммы эшерихий и др.). У лиц же зрелого возраста (40-59 лет), у которых наблюдается чередование стойкого запора с периодической диареей, в бактериологической картине кала возрастает удельный вес функционально неполноценных (лактозонегативных и ферментативно ослабленных) штаммов кишечной палочки, что происходит на фоне умеренного снижения роста бифидумбактерий. У лиц же в возрасте старше 60 лет, страдающие стойкими запорами, в кале отмечается резкое снижение облигатной микрофлоры (бифидум – и лактобактерии) с одновременным возрастанием уровня условно патогенной микрофлоры [1, 4]. Нередко именно инфекции служат причиной развития и обострения НЯК, так как поврежденная тем или иным путем слизистая оболочка легко контаминируется патогенной микрофлорой [3, 5].

Если роль условно патогенной микрофлоры в развитии НЯК четко определена, то вот механизм её дислокации из зоны анального канала в просвет ободочной кишки не отражен ни в одном из известных нам источнике медицинской литературы. Определение этих путей и явилось целью данного исследования.

Наблюдали 38 пациентов с НЯК, имевших выраженные внекишечные (костно-суставные) симптомы проявления данного заболевания, которые и явились причиной их госпитализации в травматологическое отделение. Только в процессе обследования у них была выявлена истинная причина развития болезненного состояния, то есть НЯК. Все эти пациенты, возраст которых был от 42 до 68 лет, страдали деформирующими артрозами суставов нижних конечностей и анкилозирующим спондилитом. Мужчин было 16 (42,2 %). При поступлении в стационар все эти пациенты акцентировали внимание врачей на костно-суставную патологию и умалчивали о проблемах, которые наблюдались у них во время акта дефекации. Только через 2–3 дня после госпитализации они стали предъявлять жалобы на жидкий стул с примесью крови и слизи в кале. Частота дефекаций доходила до 5–6 раз в сутки. У больных заподозрена пищевая токсиконфекция и были предприняты соответствующие диагностические мероприятия. При выполнении ректороманоскопии было обращено внимание на наличие у больных покраснения, мацерации и трещин в перианальной области. Эндоскопическое же исследование выявило типичные симптомы хронического или рецидивирующего, или непрерывно – рецидивирующего НЯК. Бактериологическое исследование тканевого детрита, взятого с поверхности яз, выявило микробные ассоциации из клебсиеллы, протея, гемолизирующих эшерихий и др. После верификации диагноза был собран подробный анамнез жизни в данном направлении. Было установлено, что все пациенты с подросткового возраста страдали запорами. Стул был лишь через сутки, а порою через 2–3 дня. С возрастом запоры стали носить более упорный характер и без постановки клизм добиться акта дефекации не удавалось. Больные часто прибегали к постановке солевых, мыльных, масляных и прочих клизм, после которых появлялись боли е левой подвздошной области и тенезмы после акта дефекации. В последнее же время перед госпитализацией, а этот срок составил от 6 месяцев и до 4 лет, характер дефекации резко изменился – развилась диарея с примесью слизи и прожилок крови в кале. За медицинской помощью не обращались, так как описанные изменения в акте дефекации они связывали с частым приемом клизм. Костно-суставные заболевания у них стали развиваться после 30 лет.

Заключение

Сопоставляя собственные клинические наблюдения с данными литературы можно прийти к выводу, что в развитии патологического симптомокомплекса под названием «неспецифический язвенный колит» ведущее значение у наблюдавшихся нами больных имеет дислокация микробной флоры из анального канала в просвет ободочной кишки, что происходило во время постановки клизм. Прибегать же к этому способу освобождения прямой кишки от каловых масс пациентов заставили постоянные запоры, которые наблюдались у них с подросткового возраста. Следовательно, у этих больных клизмы носили характер порочных манипуляций. Обострение же у них НЯК на 2–3 день после госпитализации в травматологическое отделение можно объяснить резкой сменой характера питания и психоэмоциональной нагрузкой. Считаем нужным указать, что хронические запоры относятся к широко распространенным заболеваниям. С целью подтверждения этого мнения мы провели анкетирование 234 студентов вуза и установили, что у211 (90 %) из них отсутствовал утренний стул, и это патологическое явление развилось ещё в школьные годы. Многие из них для свершения акта дефекации вместо клизм прибегали к приему слабительных средств, в том числе и к солевым препаратам, а это сопровождалось негативным воздействием на их здоровье. Ведь слабительные средства вызывают приток жидкости из сосудистого русла в просвет кишечника, а в ней кроме воды содержится альбумин, микроэлементы и другие вещества, крайне необходимые для сохранения гомеостаза. Выходит, для достижения регулярного утреннего стула наиболее оправдана диета, содержащая большое количество растительной клетчатки, утренний массаж живота, физические упражнения, направленные на возбуждение перистальтики кишечника и прочие мероприятия в подобном же плане.

Библиографическая ссылка

Шапошников В.И. К ВОПРОСУ ПАТОГЕНЕЗА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 7. – С. 27-29;

URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=32581 (дата обращения: 02.10.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Климентов М.Н.

1

1 БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения

Воспалительные заболевания толстой кишки – язвенный колит и болезнь Крона представляют собой актуальную хирургическую проблему. В работе представлен анализ оперативных вмешательств при язвенном колите и болезни Крона за последние 12 лет по материалам Первой республиканской клинической больницы г. Ижевска. Разработаны показания к одноэтапным и многоэтапным радикальным операциям при неспецифическом язвенном колите и болезни Крона. Уточнены показания к экстренным, срочным и плановым показаниям при воспалительных заболеваниях толстого кишечника. Выполнение радикальных многоэтапных операций при язвенном колите и болезни Крона позволяет снизить летальность, улучшить результаты лечения, прогноз и качество жизни.

воспалительные заболевания толстой кишки

язвенный колит

болезнь Крона.

1. Адлер Г. Болезнь Крона и язвенный колит. – М. : Гэотар-Мед, 2001. – 528 с.

2. Белоусова Е.А. Язвенный колит и болезнь Крона. – Тверь : Триада, 2002. – 128 с.

3. Воробьев Г.И. Хирургическое лечение осложнений неспецифического язвенного колита / Г.И. Воробьев, Н.В. Костенко, Т.Л. Михайлова, Л.Л. Капуллер, В.В. Веселов // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2003. – Т. 13, № 1. – С. 73-80.

4. Каншина О.А. Неспецифический язвенный колит у детей (и взрослых) / О.А. Каншина, Н.Н. Каншин. – М. : Биоинформсервис, 2002. – 212 с.

5. Фарелл Р. Язвенный колит / Р. Фарелл, М. Пепперкорн // Междунар. мед. журн. 2003. – Т. 6, № 1. – С. 73-80.

6. Gassull M., Esteve M. Steroid unresponsiveness in inflammatory bowel disease // Advanced therapy of inflammatory bowel disease (ed. by Bayless T.M., Hanauer S.B.). – London: B.C. Decker, 2001. – P. 133—137.

Введение.

Воспалительные заболевания толстой кишки (ВЗК) – язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК) являются одними из самых тяжелых и опасных заболеваний желудочно-кишечного тракта, представляют собой актуальную клиническую проблему, связанную с увеличением числа больных, сложностью выбора оптимальной тактики лечения, возрастанием экономических затрат на лечение [1; 2; 5].

Распространенность неспецифического язвенного колита (численность больных) составляет 40-117 больных на 100 000 жителей. Распространенность болезни Крона 30-50 случаев на 100 000 жителей. Наибольшее число случаев приходится на возраст 20-40 лет, то есть на социально и экономически продуктивную часть населения. Наивысшее показатели смертности отмечаются в течение первого года болезни вследствие случаев крайне тяжелого молниеносного течения заболевания и через 10 лет после его начала из-за развития колоректального рака [4].

Безусловно, оперативное вмешательство при НЯК и БК является главным и наиболее ответственным моментом в борьбе за жизнь пациента при тяжелом течении заболеваний. Выбор оперативного вмешательства во многом определяет исход и прогноз дальнейшей жизни больных.

Первое сообщение о хирургическом лечении язвенного колита в России принадлежит В.А. Оппелю, который в 1907 г. на заседании Общества русских врачей сделал доклад на тему: «К вопросу о хирургическом лечении хронических язвенных колитов». Выполняли в основном цекостомию и аппендикостомию. После работ Brook, предложившего способ формирования илеостомы, Koch внедрил в практику резервуарную илеостому [1; 2].

За последние десятилетия взгляд на оказание хирургической помощи больным с язвенным колитом претерпел значительное эволюционное развитие [3; 6].

Цель исследования. Уточнить показания к оперативным вмешательствам при воспалительных заболеваниях толстой кишки.

Материалы и методы

Работа выполнена в клинике факультетской хирургии ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, в отделении колопроктологии БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР». В работе анализируются результаты лечения 110 больных с ВЗК, находящихся на лечении за последние 12 лет (2000-2012), из них 20 пациентам выполнены оперативные вмешательства. Возраст пациентов колебался от 16 до 75 лет. Средний возраст наблюдения составил 40±9,8 года. Мужчин было 62 человека, женщин 48. Давность заболевания колебалась от 2 до 25 лет и составляла в среднем 15,4±3,2 года. Частота обострений варьировала до 1-2 раз в год. В комплекс лечебных мероприятий были включены медикаментозные и оперативные методы. При консервативном лечении назначали: глюкокортикоиды (преднизолон, метипред, солу-медрол и др.), сульфасалазин, салофальк, месалазин, азатиоприн, инфликсимаб, антибактериальная и антимикотическая терапия, витаминотерапия. По показаниям назначались препараты, улучшающие реологические свойства крови (курантил, пентоксифиллин); метаболическая терапия (солкосерил, актовегин, алоэ); ферменты (вобэнзим, мезим-форте). Оперативные вмешательства выполнены 20 пациентам.

Проведен анализ оперативных вмешательств в проктологическом отделении 1-й РКБ с 2000 по 2012 год и разработаны показания к экстренным, срочным и плановым оперативным вмешательствам при ВЗК.

Показания к экстренным операциям:

1) перфорация кишки, перитонит;

2) кишечная непроходимость.

Показания к срочным операциям:

1) профузное толстокишечное кровотечение;

2) абсцессы брюшной полости;

3) острая токсическая дилятация толстой кишки.

Показания к плановым операциям:

1) гормонорезистентные, резистентные к цитостатикам и инфликсимабу формы;

2) высокая и средняя степень дисплазии кишечного эпителия при длительности заболевания больше 10 лет;

3) перерождение в рак.

При ЯК операцией выбора является колпроктэктомия с формированием илеостомы на передней брюшной стенке. Но отвечающей велению времени, техническим и анестезиологическим возможностям, задачам социальной реабилитации должна считается операция – колпроктэктомия с илеоанальным анастомозом и формированием резервуара из тонкой кишки. Всегда ли возможно данную операцию выполнить одномоментно и надо ли к этому стремиться? Да, такие операции выполняются, при большом накопленном опыте, в специализированных центрах, при строго выверенном состоянии больного. Но если имеются какие-то, даже минимальные сомнения, операцию выполняют в несколько этапов.

Радикальные операции:

- одноэтапные с илеоанальным анастомозом и формированием резервуара;

- одноэтапные с илеостомой на передней брюшной стенке;

- программируемые многоэтапные (гемиколэктомия по типу операции Гартмана, колэктомия с илеостомой на передней брюшной стенке, затем проктэктомия с формированием резервуара).

Показания к одноэтапной колпроктэктомии с илеостомой на передней брюшной стенке:

длительность заболевания больше 10 лет;

старшая возрастная группа;

высокая степень дисплазии эпителия прямой кишки.

Выполнялись в двух вариантах:

Вариант 1. Лапаротомия→колпроктэктомия→илеостомия.

Вариант 2. Видеолапароскопическая колпроктэктомия.

Показания к многоэтапной операции:

этапы по экстренным и срочным показаниям;

молодой возраст, тяжелая степень тяжести заболевания;

отказ от постоянной илеостомы на передней брюшной стенке с предупреждением больного о высоком риске осложнений;

длительность заболевания меньше 10 лет;

низкая степень дисплазии эпителия толстой кишки.

Многоэтапные операции предполагают несколько вариантов операций, и в первую очередь в зависимости от состояния больного.

Вариант 1:

I этап (экстренная) – левосторонняя гемиколэктомия по типу операции Гартмана;

II этап (плановая санация) – правосторонняя гемиколэктомия с наложением концевой илеостомы;

III этап (плановая) – проктэктомия с формированием резервуара и наложением превентивной илеостомы;

IV этап (плановая) – закрытие илеостомы.

Вариант 2:

I этап (экстренная) – левосторонняя гемиколэктомия по типу операции Гартмана;

II этап (плановая) – правосторонняя гемиколэктомия, проктэктомия с формированием резервуара и наложением превентивной подвесной илеостомы;

III этап (плановая) – закрытие илеостомы.

Результаты

Пациенты были оперированы после предоперационной подготовки, направленной на коррекцию нарушений функций жизненно важных органов. Выполненные оперативные вмешательства у пациентов являются одноэтапными и многоэтапными, что обеспечило положительные ближайшие и отдаленные результаты. Летальных послеоперационных исходов не было. Оперативные вмешательства показаны в таблице 1.

Таблица 1. Оперативные вмешательства у пациентов с неспецифическим язвенным колитом

Операции | Число оперированных больных | |

Абс. | % | |

Одноэтапная колпроктэктомия, илеостомия | 8 | 40 |

Видеолапароскопическая колпроктэктомия, илеостомия | 1 | 5 |

Многоэтапная колпроктэктомия | 9 | 45 |

Многоэтапная колпроктэктомия с резервуаром | 2 | 10 |

Всего | 20 | 100 |

В процессе послеоперационного лечения больных соблюдался принцип комплексного подхода. Все пациенты получали адекватную инфузионно-трансфузионную терапию, антибиотикотерапию, витаминно-энергетический комплекс, преднизолон, сульфасалазин, нутритивную поддержку, антибактериальные препараты.

Выполнение радикальных оперативных вмешательств при воспалительных заболеваниях толстого кишечника позволило снизить летальность с 10% до 1,6%.

Приведем клинический пример.

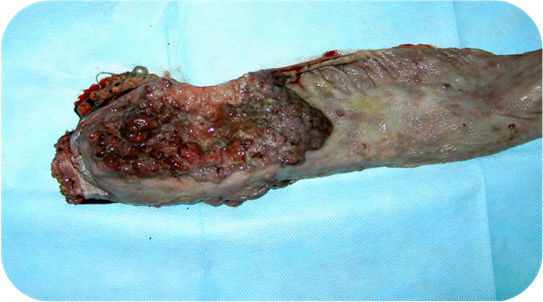

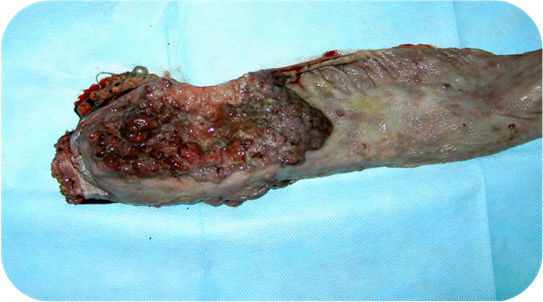

У больного Ш., 33 года, с 14 лет установлен диагноз – неспецифический язвенный колит. Многократно лечился в колопроктологическом отделении с НЯК, тотальным поражением, тяжелой степени тяжести. Всегда при поступлении предъявлял жалобы на выраженную слабость, жидкий стул до 12-15 раз в сутки с примесью крови. Состояние тяжелое, бледный, кахексичный. Проводилась базисная терапия с кратковременным эффектом. От неоднократно предложенной операции больной категорически отказывался. При очередном поступлении состояние тяжелое. При пальцевом исследовании определяется бугристое, плотное, циркулярное образование, нижний край которого на 6-7 см. Результат биопсии – высокодифференцированная аденокарцинома (малигнизированная ворсинчатая опухоль). Опухолевые железы в сосудисто-стромальном стержне опухоли. Выполнена ирригоскопия – признаки НЯК, тотальное поражение; BL прямой кишки; долихосигма, дилатация ободочной кишки. С диагнозом: высокодифференцированная аденокарцинома прямой кишки; хронический неспецифический язвенный колит, тотальное поражение, тяжелое течение; деформирующий остеоартроз III ст. обоих коленных суставов, недостаточность функции суставов III ст., остеопороз бедренных и б/берцовых костей; остеопороз колено-феморальных суставов; мочекаменная болезнь, камень нижней трети правого мочеточника, гидронефротическая трансформация правой почки, афункционирующая правая почка; хронический необструктивный бронхит вне обострения, дыхательная недостаточность – 0; миокардиодистрофия, хроническая сердечная недостаточность – 0; анемия III ст.; кахексия, пациент был оперирован. Выполнено: колпроктэктомия, наложение концевой илеостомы, правосторонняя нефрэктомия. При осмотре вся толстая кишка плотная, с отсутствием складок, укороченная. В 6 см от анального канала и на протяжении 15 см – циркулярная бугристая опухоль (рис. 1).

Рисунок 1. Рак прямой кишки у больного НЯК

Метастазы не выявлены. При гистологическом исследовании препаратов – муцинозная аденокарцинома прямой кишки с прорастанием всех слоев стенки органа, формированием имплантационных метастазов по серозной оболочке. В ткани почки картина хронического пиелонефрита с исходом в нефросклероз, кистозная трансформация лоханки. Послеоперационный период протекал без осложнений. Выписан в удовлетворительном состоянии. При контрольном осмотре через 1,5 года чувствует себя удовлетворительно, увеличилась масса тела.

Выводы

1. Показаниями к плановым радикальным оперативным вмешательствам при воспалительных заболеваниях толстой кишки являются: гормонорезистентные, резистентные к цитостатикам и инфликсимабу формы, высокая и средняя степень дисплазии кишечного эпителия при длительности заболевания больше 10 лет, перерождение в рак.

2. Выполнение многоэтапных оперативных вмешательств при воспалительных заболеваниях толстой кишки позволило снизить летальность, улучшить результаты лечения, прогноз и качество жизни.

Рецензенты:

Варганов Михаил Владимирович, д.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Ижевск.

Ситников Вениамин Арсеньевич, д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Ижевск.

Библиографическая ссылка

Климентов М.Н. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9361 (дата обращения: 02.10.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник