Вирус кори характеристика микробиология

№ 32 Вирус кори. Таксономия. Характеристика. Лабораторная диагностика. Специфическая профилактика.

Корь — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, а также пятнисто-папулезной сыпью на коже.

Таксономия. РНК-содержащий вирус. Семейства Paramyxoviridae. Род Morbillivirus.

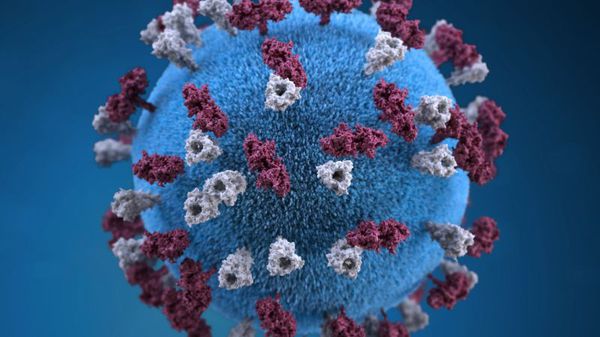

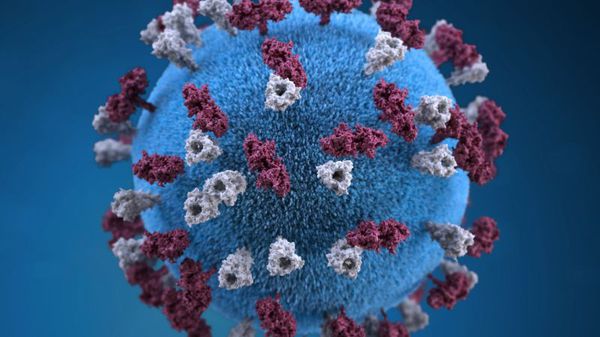

Структура и антигенные свойства. Вирион окружён оболочкой с гликопротеиновыми шипами. Под оболочкой находится спиральный нуклеокапсид. Геном вируса — однонитевая, нефрагменти-рованная минус РНК. Имеются следующие основные белки: NP — нуклеокапсидный; М — матриксный, а также поверхностные гли-козилированные белки липопротеиновой оболочки — гемагглютинин (Н) и белок слияния (F), гемолизин. Вирус обладает гемагглютинирующей и гемолитической активностью. Нейраминидаза отсутствует. Имеет общие антигены с вирусом чумы собак и крупного рогатого скота.

Культивирование. Культивируют на первично-трипсинизированных культурах клеток почек обезьян и человека, перевиваемых культурах клеток HeLa, Vero. Возбудитель размножается с образованием гигантских многоядерных клеток — симпластов; появляются цитоплазматические и внутриядерные включения. Белок F вызывает слияние клеток.

Резистентность. В окружающей среде нестоек, при комнатной температуре инактивируется через 3-4 ч. Быстро гибнет от солнечного света, УФ-лучей. Чувствителен к детергентам, дезинфектантам.

Восприимчивость животных. Корь воспроизводится только на обезьянах, остальные животные маловосприимчивы.

Эпидемиология. Корь — антропонозная инфекция, распространена повсеместно. Восприимчивость человека к вирусу кори чрезвычайно высока. Болеют люди разного возраста, но чаще дети 4—5 лет.

Источник инфекции — больной человек.

Основной путь инфицирования — воздушно-капельный, реже — контактный. Наибольшая заражаемость происходит в продромальном периоде и в 1-й день появления сыпи. Через 5 дней после появления сыпи больной не заразен.

Патогенез. Возбудитель проникает через слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, откуда попадает в подслизистую оболочку, лимфатические узлы. После репродукции он поступает в кровь (вирусемия) и поражает эндотелий кровеносных капилляров, обуславливая тем самым появление сыпи. Развиваются отек и некротические изменения тканей.

Клиника. Инкубационный период 8-15 дней. Вначале отмечаются острые респираторные проявления (ринит, фарингит, конъюнктивит, фотофобия, температура тела 39С). Затем, на 3—4-й день, на слизистых оболочках и коже появляется пятнисто-папулезная сыпь, распространяющаяся сверху вниз: сначала на лице, затем на туловище и конечностях. За сутки до появления сыпи на слизистой оболочке щек появляются мелкие пятна, окруженные красным ореолом. Заболевание длится 7—9 дней, сыпь исчезает, не оставляя следов.

Возбудитель вызывает аллергию, подавляет активность Т-лимфоцитов и иммунные реакции, что способствует появлению осложнений в виде пневмоний, воспаления среднего уха и др. Редко развиваются энцефалит и ПСПЭ.

Иммунитет. После перенесенной кори развивается гуморальный стойкий пожизненный иммунитет. Повторные заболевания редки. Пассивный иммунитет, передаваемый плоду через плаценту в виде IgG, защищает новорожденного в течение 6 месяцев после рождения.

Микробиологическая диагностика. Исследуют смыв с носоглотки, соскобы с элементов сыпи, кровь, мочу. Вирус кори можно обнаружить в патологическом материале и в зараженных культурах клеток с помощью РИФ, РТГА и реакции нейтрализации. Характерно наличие многоядерных клеток и антигенов возбудителя в них. Для серологической диагностики применяют РСК, РТГА и реакцию нейтрализации.

Лечение. Симптоматическое.

Специфическая профилактика. Активную специфическую профилактику кори проводят подкожным введением детям первого года жизни или живой коревой вакцины из аттенуированных штаммов, или ассоциированной вакцины (против кори, паротита, краснухи). В очагах кори ослабленным детям вводят нормальный иммуноглобулин человека. Препарат эффективен при введении не позднее 7-го дня инкубационного периода.

Источник

Корь

—

острая инфекционная болезнь,

характеризующаяся лихорадкой,

катаральным воспалением слизистых

оболочек верхних дыхательных путей и

глаз, а также пятнисто-папулезной сыпью

на коже.

Таксономия.

РНК-содержащий

вирус. Семейства Paramyxoviridae.

Род

Morbillivirus.

Структура

и антигенные свойства. Вирион

окружён оболочкой с гликопротеиновыми

шипами. Под оболочкой находится спиральный

нуклеокапсид. Геном вируса — однонитевая,

нефрагменти-рованная минус РНК. Имеются

следующие основные белки: NP

— нуклеокапсидный; М — матриксный, а

также поверхностные гли-козилированные

белки липопротеиновой оболочки —

гемагглютинин (Н) и белок слияния (F),

гемолизин. Вирус обладает гемагглютинирующей

и гемолитической активностью.

Нейраминидаза отсутствует. Имеет общие

антигены с вирусом чумы собак и крупного

рогатого скота.

Культивирование.

Культивируют

на первично-трипсинизированных культурах

клеток почек обезьян и человека,

перевиваемых культурах клеток HeLa,

Vero.

Возбудитель размножается с образованием

гигантских многоядерных клеток —

симпластов; появляются цитоплазматические

и внутриядерные включения. Белок F

вызывает слияние клеток.

Резистентность.

В

окружающей

среде нестоек, при комнатной температуре

инактивируется через 3-4 ч. Быстро гибнет

от солнечного света, УФ-лучей. Чувствителен

к детергентам, дезинфектантам.

Восприимчивость

животных. Корь

воспроизводится только на обезьянах,

остальные животные маловосприимчивы.

Эпидемиология.

Корь

— антропонозная инфекция, распространена

повсеместно. Восприимчивость человека

к вирусу кори чрезвычайно высока. Болеют

люди разного возраста, но чаще дети 4—5

лет.

Источник

инфекции

— больной человек.

Основной

путь инфицирования

— воздушно-капельный, реже —

контактный. Наибольшая заражаемость

происходит в продромальном периоде и

в 1-й день появления сыпи. Через 5 дней

после появления сыпи больной не

заразен.

Патогенез.

Возбудитель

проникает через слизистые оболочки

верхних дыхательных путей и глаз, откуда

попадает в подслизистую оболочку,

лимфатические узлы. После репродукции

он поступает в кровь (вирусемия) и

поражает эндотелий кровеносных

капилляров, обуславливая тем самым

появление сыпи. Развиваются отек и

некротические изменения тканей.

Клиника.

Инкубационный

период 8-15 дней. Вначале отмечаются

острые респираторные проявления (ринит,

фарингит, конъюнктивит, фотофобия,

температура тела 39С). Затем, на 3—4-й

день, на слизистых оболочках и коже

появляется пятнисто-папулезная сыпь,

распространяющаяся сверху вниз: сначала

на лице, затем на туловище и конечностях.

За сутки до появления сыпи на слизистой

оболочке щек появляются мелкие пятна,

окруженные красным ореолом. Заболевание

длится 7—9 дней, сыпь исчезает, не оставляя

следов.

Возбудитель

вызывает

аллергию, подавляет активность

Т-лимфоцитов и иммунные реакции, что

способствует появлению осложнений в

виде пневмоний, воспаления среднего

уха и др. Редко развиваются энцефалит

и ПСПЭ.

Иммунитет.

После

перенесенной кори развивается

гуморальный стойкий пожизненный

иммунитет. Повторные заболевания редки.

Пассивный иммунитет, передаваемый плоду

через плаценту в виде IgG,

защищает новорожденного в течение

6 месяцев после рождения.

Микробиологическая

диагностика. Исследуют

смыв с носоглотки, соскобы с элементов

сыпи, кровь, мочу. Вирус кори можно

обнаружить в патологическом материале

и в зараженных культурах клеток с помощью

РИФ, РТГА и реакции нейтрализации.

Характерно наличие многоядерных клеток

и антигенов возбудителя в них. Для

серологической диагностики применяют

РСК, РТГА и реакцию нейтрализации.

Лечение.

Симптоматическое.

Специфическая

профилактика. Активную

специфическую профилактику кори

проводят подкожным введением детям

первого года жизни или живой коревой

вакцины из аттенуированных штаммов,

или ассоциированной вакцины (против

кори, паротита, краснухи). В очагах кори

ослабленным детям вводят нормальный

иммуноглобулин человека. Препарат

эффективен при введении не позднее 7-го

дня инкубационного периода.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Корь (Morbilli) — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом кори, который поражает эпителий верхних дыхательных путей и кожные покровы. Клинически характеризуется выраженным синдромом общей инфекционной интоксикации, патогномоничной энантемой, макуло-папулёзной сыпью, конъюнктивитом и синдромом поражения респираторного тракта (дыхательных путей).

Этиология

Царство — вирусы

Подцарство — РНК-содержащие

Семейство — Paramyxoviridae

Род — Morbillivirus

вид — возбудитель кори (Polinosa morbillarum)

Синдромально заболевание было описано в 1890 году доктором Бельским (Псков), в 1895 году детским доктором Филатовым и в 1898 году доктором Копликом (США).

Оболочка вируса имеет 3 слоя: белковую мембрану, липидный слой и наружные гликопротеидные комплексы, образующие своеобразные выступы. Штаммы вирусов идентичны в антигенном отношении, обладают комплементсвязывающими, гемагглютинирующими, гемолизирующими свойствами и симпластообразующей активностью. СД-46 является рецептором у человека к вирусу кори.

Вирус неустойчив во внешней среде – чувствителен к ультрафиолету, в каплях слюны погибает за 30 минут, при высыхании и действии дезинфицирующих средств — мгновенно. Хорошо переносит пониженные температуры. Вирус можно выделить из различных сред организма (кровь, моча, кал, смывы со слизистых ротоглотки, конъюнктив, цереброспинальной жидкости).[2][5]

Эпидемиология

Антропоноз. Источник заболевания – исключительно заражённый человек, также с атипичной формой заболевания кори. Инфицированный заразен с последних 2-х дней инкубации и до 4-го дня с момента появления высыпаний включительно — с 5 дня заразность пропадает.

Передача заболевания

Механизм передачи: воздушно-капельный (путь аэрозольный), редко трансплацентарный (при заболевании женщины в конце беременности). Теоретически возможно заражение от недавно привитых (но на практике такое случается чрезвычайно редко).

Привитая (переболевшая) и имеющая иммунитет мать передаёт его своему ребёнку (до 3-х месяцев), то есть у таких детей имеется врожденный иммунитет, который постепенно снижается и к 10 месяцам исчезает – дети становятся восприимчивыми к заболеванию. Болеют преимущественно дети (переносящие заболевание относительно благоприятно), однако в последнее время всё чаще поступают сообщения о развитии кори у взрослых, у которых заболевание протекает крайне тяжело (причины — массовый отказ от профилактических прививок).

Существует весенне-зимняя сезонность. После перенесённой инфекции, полного курса вакцинации развивается стойкий пожизненный иммунитет.

Корь — одна из основных причин смерти среди детей раннего возраста.

В 2015 году в глобальных масштабах произошло 134 200 случаев смерти от кори.[1][3]

Кто подвергается риску

Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета — тот, кто не был вакцинирован или тот, у кого не выработался иммунитет после вакцинации.

Самому высокому риску заболевания корью и развития осложнений, включая смертельный исход, подвергаются невакцинированные дети раннего возраста. Корь — одна из основных причин смерти среди них.

Инкубационный период

Инкубационный период при типичной форме — от 9 до 11 суток (в некоторых случая до 13).

Симптомы кори у взрослых

Начало заболевания подострое (т.е. основной синдром появляется на 2-3 сутки от начала заболевания), однако при должной подготовке врача (выявлении патогномоничной энантемы — сыпи на слизистых оболочках) можно определить острое начало (в течении первых суток). Во взрослом возрасте из-за особенностей иммунной системы эти критерии могут не соблюдаться.

Синдромы кори:

- синдром выраженной общей инфекционной интоксикации;

- синдром патогномоничной энантемы (пятна Бельского-Филатова-Коплика);

- синдром макуло-папулёзной экзантемы;

- синдром конъюнктивита (выраженный);

- синдром поражения респираторного тракта (фарингит, трахеобронхит);

- синдром генерализованной лимфаденопатии (ГЛАП);

- гепатолиенальный синдром.

Описана так называемая ранняя диагностика кори, включающая:

- затруднение носового дыхания;

- покраснение правого века;

- субфебрилитет (лихорадка постоянного типа).

Характерные жалобы больных: нарастающие слабость, вялость, снижение аппетита, нарушения сна, «песок в глазах», отёчность нижних век, иногда насморк, повышенная температура тела (до 39°С). Далее присоединяется першение в горле, появляется сухой кашель, одышка, могут быть боли в животе, диарея (наслоение вторичной флоры), появляется сыпь (с её появлением усиливаются синдромы общей инфекционной интоксикации и поражения респираторного тракта).

Объективно: можно отметить возникновение макуло-папулёзной сыпи, появляющейся в типичных случаях на 3-4 день болезни, с выраженной этапностью (лицо, шея; после туловище, руки, бёдра; затем олени и стопы, а на лице в этот момент бледнеет). Высыпания представляют собой папулы, окруженные красным пятном, предрасположенные к слиянию (но при наличии чистых участков), иногда появляются петехии. Спустя 3-4 дня сыпь становятся бледной и оставляет после себя бурые пятна и отрубевидное шелушение. Увеличиваются и приобретают чувствительность периферические лимфоузлы (затылочные, заднешейные и подмышечные). Ярко выражен конъюнктивит (конъюнктивы масштабно гиперемированы, отёчны, быстро присоединяется гнойное отделяемое). Характерным является вид больного: одутловатое лицо, красные (как у кролика) глаза, отёчность носа и век, сухие потрескавшиеся губы. При аускультации в лёгких прослушиваются сухие хрипы. Выражена тахикардия, снижение артериального давления. Увеличиваются размеры печени и селезёнки (генерализация инфекции).

При фарингоскопии в ротоглотке визуализируется гиперемия мягкого нёба, на слизистой поверхности щёк в начале заболевания пятна Бельского — Филатова — Коплика (мелкие белесоватые пятнышки с узкой красноватой каёмкой), которые пропадают при появлении экзантемы. Иногда появляется пятнистая энантема на слизистой мягкого нёба.

Описана митигированная корь (у людей, получивших специфический противокоревой иммуноглобулин в период инкубации), характеризующаяся удлинением инкубационного периода до 21 дня, лёгким течением.

При абортивной форме заболевания характерно типичное начало, но спустя 1-2 суток клинические проявления исчезают.

Существует понятие — реакция на прививку (при первичном введении живой противокоревой вакцины), характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями (воспалениями) со стороны верхних дыхательных путей, скудной малозаметной сыпью (чаще развивается у детей и лиц с иммунодефицитом).

У больных с наличием тяжелого иммунодефицита – СПИДа (ВИЧ, онкологические больные, лица, получающие системные цитостатики после трансплантации органов) — течение заболевания крайне тяжёлое (летальность до 80%). [4][5]

Дифференциальный диагноз

| признаки | корь | краснуха | псевдотуберкулёз | аллергическая сыпь |

|---|---|---|---|---|

| инк. период | 9-11 дней | 11-24 дня | 3-18 дней | до суток |

| эпидемиологические предпосылки | контакт с больным | контакт с больным | употребление сырых овощей | контакт с аллергеном |

| воспалительные изменения ВДП | выражены | умеренно выражены | умеренны или отсутствуют | нет |

| конъюнктивит | выражен | слабо выражен | слабо выражен | нет |

| ГЛАП (ув. лимфоузлов) | выражена | выражена (затылочные и заднешейные) | умеренно (мезаденит) | нет |

| характер сыпи | макуло-папулёзная | мелкопятнистая | точечная, скарлатиноподобная, макуло-папулёзная | макуло-папулёзная, зудящая |

| время появления сыпи | 3-4 день | 1 день | 2-4 день | до суток |

| этапность высыпаний | выражена | нет | нет | нет |

| патогномоничные признаки | пятна Бельского- Филатова-Коплика | пятна Форхгеймера | симптомы «перчаток и носков» | нет |

Источник

Корь (лат. morbilli) – острая высококонтагиозная капельная инфекция, для которой характерно воспаление респираторного тракта, лихорадка, недомогание, кожная сыпь. Болезнь часто сопровождается серьезными осложнениями, поражает главным образом детей. Вирус кори выделен в 1954 г. Корь – РНК-содержащий вирус относится к семейству Paramyxoviridae, роду Morbilllvirus. Описан только один серологический вариант. Человек – единственный хозяин этого вируса. До введения обязательной вакцинации, корь была самой распространенной детской болезнью; с началом всеобщей иммунизации нередки заболевания лиц старшего возраста.

Корь с током воздуха может распространяться на значительные расстояния, это один из самых быстро распространяющихся вирусов. Носительство не отмечено, поэтому источником инфекции может быть только больной человек, у которого вирус выделяется со слезной жидкостью, секретами носа, слизистой полости рта.

Входные ворота – слизистая респираторного тракта. Вирус размножается в тканях верхних дыхательных путей и конъюнктиве уже на первой неделе инкубационного периода, затем наступает вирусемия и вирус с током крови распространяется по всему телу.

Корь. Морфология, антигенная структура.

По морфологии вирус кори сходен с другими парамиксовирусами, содержит несколько антигенов: внутренние сердцевинные и поверхностные антигены наружной оболочки. Антигенные варианты не обнаружены; обладает гемагглютинирующей активностью.

Корь. Культивирование.

При размножении вируса в клеточных культурах наблюдаются характерный цитопатический эффект (образование гигантских многоядерных клеток — симпластов), появление цитоплазматических и внутриядерных включений, феномен гемадсорбции и бляшкообразование под агаровым покрытием.

Корь. Резистентность.

В окружающей среде вирус быстро погибает под действием прямого солнечного света, УФ-лучей, поэтому дезинфекцию при кори не производят.

Корь. Восприимчивость животных.

Типичную картину коревой инфекции удается воспроизвести только на обезьянах, другие лабораторные животные маловосприимчивы.

Корь. Эпидемиология.

В естественных условиях болеет только человек. Восприимчивость к кори чрезвычайно высока. Заболевание возникает в виде эпидемий, преимущественно в детских коллективах. Распространение инфекции связано с состоянием коллективного иммунитета. Могут болеть и взрослые люди. Эпидемические вспышки регистрируются чаще в конце зимы и весной. Больной становится заразным в последние дни инкубационного периода и в первые дни высыпаний. Механизм передачи возбудителя — аэрогенный.

Корь. Патогенез и клиническая картина.

Клинически корь протекает большей частью типично. Вирус проникает через слизистую оболочку верхних дыхательных путей, где происходит его репродукция, затем вирусы попадают в кровь и поражают клетки сосудов. Инкубационный период длится 8—21 день.

Продромальный период протекает по типу острого респираторного заболевания. Через короткое время (3-4 дня) на слизистых оболочках и коже появляется сыпь (макуло-папулезная), распространяющаяся сверху вниз, в течение нескольких дней сохраняется в виде пигментации, после снижения температуры выделение вируса прекращается. Элементы сыпи незаразны. Заболевание длится 7—9 дней.

Опасно также частое развитие осложнений. Осложнениями кори являются пневмония, в редких случаях — острый энцефалит и подострый склерозирующий панэнцефалит. Последнее заболевание характеризуется поражением ЦНС, развивается постепенно, чаще у детей 5—7 лет, перенесших корь, и заканчивается смертью. В развитии осложнений большое значение имеет способность вируса кори подавлять активность Т-лимфоцитов и вызывать ослабление иммунных реакций организма.

Тяжесть состояния при кори часто недостаточно оценивается. Между тем, высокая температура может сопровождаться у детей судорогами, помутнением сознания. Кашель, резь в глазах, фотофобия, конъюнктивит – утяжеляют состояние больных детей. Для этой инфекции характерно заметное угнетение неспецифической резистентности организма, что приводит к развитию вторичных инфекций, вызванных патогенными Гр+ кокками (бактериальная бронхопневмония, воспаление среднего уха, мастоидит).

На фоне иммунодефицитного состояния у маленьких детей иногда развивается первичная коревая пневмония и (реже) коревой энцефалит

Корь. Диагноз.

Диагноз кори обычно ставится на основании клинических данных. Учитывается наличие по меньшей мере одного из трех симптомов – конъюнктивит, ринит, кашель, лихорадка (выше 38°С), характерная сыпь.

Корь. Иммунитет.

После заболевания вырабатывается пожизненный прочный иммунитет. Полученные от матери антитела (естественный пассивный иммунитет) защищают ребенка до 6-ти месячного возраста.

Корь. Лабораторная диагностика.

Исследуемый материал — отделяемое носоглотки, соскобы с кожи из участка сыпи, кровь, моча, в летальных случаях — мозговая ткань.

Экспресс-диагностика основана на обнаружении специфического антигена в РИФ, а также антител класса IgM с помощью ИФА. Для выделения вируса используют культуру клеток. Идентификацию выделенного вируса проводят с помощью РИФ, РТГА, РН в культуре клеток. Для серологической диагностики используют РН, РСК, РТГА.

Корь. Специфическая профилактика и лечение.

Для специфической профилактики применяют живую ослабленную (аттенуированную) коревую вакцину, полученную А. А. Смородинцевым и М. П. Чумаковым. Вакцина вводится детям в возрасте от 1 года парентерально. У детей с выраженным иммунодефицитным состоянием введение живой вакцины может вызвать заболевание. У 95% вакцинированных формируется длительный иммунитет. В очагах кори ослабленным детям вводят противокоревой иммуноглобулин. Продолжительность пассивного иммунитета 1 мес. Лечение симптоматическое.

Farmf | фармацевтическая литература

Источник