У недоношенного язвенный колит

Некротический энтероколит новорожденных (НЭК) – это неспецифическое заболевание воспалительного характера, которое вызывается инфекционными агентами на фоне повреждения слизистой оболочки кишечника или ее функциональной незрелости. Симптомы включают соматические реакции и абдоминальные проявления. При длительном течении наблюдаются признаки перфорации кишечника и клиника перитонита. Диагностика НЭК сводится к физикальному обследованию, оценке симптомов по шкале Walsh и Kliegman и рентгенографии. Лечение зависит от стадии заболевания, может быть как консервативным, так и хирургическим.

Общие сведения

Некротический энтероколит новорожденных или «болезнь выживших недоношенных» – это гетерогенная патология, которая характеризуется развитием язв и некрозов стенки кишечника с дальнейшей перфорацией. Более 90% больных детей – недоношенные, с массой тела до 1500г. Общая заболеваемость составляет 0,5-3 на 1000 новорожденных. Прогноз, как правило, неясен, т. к. для НЭК характерно резкое ухудшение состояния на фоне мнимого благополучия. Часто требуется хирургическое вмешательство. Летальность в зависимости от формы колеблется от 25 до 55%. Даже после успешного проведения операции показатель смертности составляет свыше 60%. При условии выживания ребенка наблюдается тяжелый период реабилитации, остается высокий риск послеоперационных осложнений.

Некротический энтероколит новорожденных

Причины НЭК новорожденных

Некротический энтероколит новорожденных – полиэтиологическое заболевание. Основными патогенетическими факторами являются гипоксия и ишемия в перинатальном периоде, нерациональное питание новорожденного и заселение кишечника аномальными микроорганизмами. К способствующим факторам относятся преждевременные роды, эклампсия, травмы ЦНС при родах, иммунодефицитные состояния у ребенка, аномалии развития кишечника, отягощенный семейный анамнез.

Ишемия кишечника может быть обусловлена внутриутробной асфиксией плода, при которой наблюдается централизация кровообращения, постановкой катетера в пупочную артерию, влекущей за собой спазм артерий и их тромбоэмболию, явлением «сгущения крови» и артериальной гипотензией, при которых нарушается ток крови и поступление питательных веществ. К алиментарным причинам развития некротического энтероколита новорожденных относят питание ребенка искусственными смесями и их резкую смену, использование гипертонических растворов, повреждающих слизистую оболочку кишечника, врожденную непереносимость молока, непосредственную инвазию патогенных агентов через ЖКТ. Наиболее часто причиной НЭК становятся Kl. pneumonia, E. coli, клостридии, стафилококки, стрептококки и грибы рода Candida.

Классификация НЭК новорожденных

По скорости развития выделяют следующие формы некротического энтероколита новорожденных:

- Молниеносная. Перфорация стенки кишечника возникает на протяжении 36-48 часов после проявления первых симптомов – незначительного нарушения общего состояния ребенка. Характерна для доношенных детей с аномалиями развития ЖКТ (гастрошизис), гемолитической анемией, травмами ЦНС.

- Острая. Дебют характеризуется абдоминальными симптомами. Как правило, спустя 8-16 часов присоединяются соматические проявления, резко ухудшается общее состояние ребенка. Без соответствующего лечения НЭК быстро переходит в 3 стадию. Наблюдается у детей с массой тела при рождении свыше 1500 г.

- Подострая. Первичные абдоминальные проявления имеют перемежающийся характер, возникают поэтапно. Соматические расстройства развиваются медленно. Для этой формы характерно рецидивирующее течение. Обычно возникает у глубоко недоношенных детей с массой тела менее 1500 г.

В зависимости от массивности поражения различают следующие варианты НЭК:

- Локальный. Патологические изменения наблюдаются на ограниченном отрезке кишечника.

- Полисегментарный. Характерно поражение сразу нескольких участков.

- Паннекроз или тотальный. В патологический процесс втягивается весь кишечник.

Симптомы и осложнения НЭК новорожденных

Некротический энтероколит новорожденных может возникать в первые 24 часа после родов (ранняя форма) или после 1 месяца жизни (поздняя форма), средний возраст детей на момент появления симптомов – 1-2 недели. Все проявления данной патологии можно разделить на 3 группы: соматические, абдоминальные, генерализованные. Первыми, как правило, появляются абдоминальные симптомы, которые почти сразу дополняются соматическими. Генерализованные проявления НЭК отмечаются при прогрессировании заболевания и возникновении перфорации кишечника, что, в зависимости от формы, может происходить через 1-3 дня.

В группу соматических симптомов входят патологические реакции организма на развитие НЭК: приступы апноэ, респираторный дистресс, олигурия, ухудшение микроциркуляции (позитивный симптом «белого пятна»). К абдоминальным признакам НЭК относятся симптомы раздражения брюшной полости и дисфункция ЖКТ: потеря аппетита, метеоризм, рвота желчью и кровью, отсутствие перистальтических шумов, мелена, асцит, покраснение кожи, отечность подкожной жировой клетчатки и резкое напряжение мышц передней брюшной стенки. Нарушения в организме ребенка, возникшие в результате прогрессирования некротического энтероколита новорожденных, объединяют в группу генерализованных проявлений. Сюда входят гипертермия, переходящая в гипотермию, артериальная гипотония, бледность и диффузный цианоз, выраженная вялость и сонливость, ДВС-синдром, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.

Большинство осложнений некротического энтероколита новорожденных, как правило, развиваются после проведенного хирургического лечения. Наиболее часто после оперативного вмешательства возникает кишечный свищ, синдром «укороченной кишки», хроническая диарея, демпинг-синдром, обезвоживание, синдром мальабсорбции, стриктура толстого кишечника, абсцесс, задержка физического развития. Также при НЭК могут встречаться патологические состояния, вызванные полным парентеральным питанием: дефицит витамина D (рахит), поражение печени (гепатит) и костей (деминерализация).

Диагностика НЭК новорожденных

Диагностика некротического энтероколита новорожденных включает в себя сбор анамнеза, клиническое, лабораторное и инструментальное обследование. Анамнестические данные могут помочь педиатру и детскому хирургу установить возможную этиологию, проследить за динамикой заболевания. При объективном осмотре выявляются присутствующие на данный момент клинические симптомы – абдоминальные, соматические и генерализованные проявления. Специфических лабораторных тестов для подтверждения НЭК не существует. Информативными являются следующие данные, полученные при проведении лабораторных исследований: лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, лейкопения и тромбоцитопения в ОАК, ацидоз и гипоксемия при определении газового состава крови, гиперкалиемия и гипонатриемия в электролитном спектре, диспротеинемия и выявления С-реактивного протеина в белковом спектре, обнаружение крови в кале при пробе Грегерсена. С целью выявления инфекционного возбудителя проводится бактериальный посев, ИФА и ПЦР.

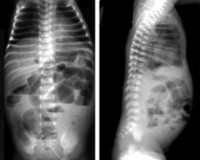

Ведущую роль в диагностике некротического энтероколита новорожденных играют инструментальные методы: рентгенография, УЗИ, КТ и МРТ. Они дают возможность визуализировать отек стенок кишечного тракта, плюс-ткань, наличие воздуха в брюшной полости, в просвете портальной или печеночной вен, а также отсутствие перистальтики на серии последовательных снимков. В педиатрии для подтверждения диагноза «некротический энтероколит новорожденных» и определения стадии заболевания применяется шкала Walsh и Kliegman. При использовании данной шкалы учитываются присутствующие у ребенка соматические симптомы, проявления со стороны желудочно-кишечного тракта и рентгенологические признаки. В зависимости от количества и выраженности проявлений выделяют подозреваемый НЭК (1а и 2а ст.), явный НЭК (2а и 2б ст.), прогрессирующий НЭК (3а и 3б ст.). Это имеет существенное значение при выборе тактики лечения.

Дифференциальная диагностика некротического энтероколита новорожденных проводится с такими патологиями как неонатальный сепсис, пневмония, пневмоперитонеум, кишечная непроходимость различного генеза, аппендицит новорожденного, бактериальный перитонит и спонтанная перфорация кишечника.

Лечение НЭК новорожденных

Тактика лечения некротического энтероколита новорожденных зависит от тяжести состояния ребенка и стадии заболевания. Детям с 1а, 1б и 2а стадиями показана консервативная терапия. С момента постановки диагноза отменяется энтеральное питание и проводится постановка назо- или орогастрального зонда с целью декомпрессии. Ребенок переводится на полное парентеральное питание (TPN) в соответствии с клиническими протоколами. Параллельно назначаются антибактериальные препараты из групп пенициллинов (ампициллин) и аминогликозидов II поколения (гентамицин) в комбинации с медикаментами, действующими на анаэробную микрофлору (метронидазол). При неэффективности выбранной антибиотикотерапии применяют цефалоспорины III-IV поколения (цефтриаксон) в сочетании с аминогликозидами III поколения (амикацин). Таким детям рекомендованы пробиотики и эубиотики для нормализации кишечной микрофлоры. Также проводят СВЧ-терапию, вводят иммуномодуляторы и гамма-глобулины.

Детям с 2б, 3а и 3б стадиями показано хирургическое вмешательство. Объем операции зависит от распространенности поражения кишечника. Как правило, проводится экономная резекция пораженного участка с формированием энтеростомы или колостомы. При локальных формах НЭК возможно наложение анастомоза по типу «конец в конец». После операции назначается инфузионная терапия и медикаментозное лечение, аналогичное более ранним стадиям.

Прогноз и профилактика НЭК новорожденных

Исход НЭК зависит от тяжести общего состояния ребенка и стадии заболевания. Так как данные показатели почти всегда отличаются нестабильностью, прогноз считается сомнительным даже на фоне полноценного лечения. Профилактика некротического энтероколита новорожденных включает в себя антенатальную охрану здоровья плода, рациональное ведение беременности, грудное вскармливание в физиологических объемах. Согласно некоторым исследованиям, риск развития заболевания снижается при использовании эубиотиков, пробиотиков и IgA у детей из группы риска. При высоком риске преждевременных родов применяют глюкокортикостероиды с целью профилактики РДС.

Источник

Язвенно-некротический энтероколит – это воспалительное заболевание кишечника у новорожденных, для которого характерен некроз стенки кишки и развитие сопутствующей симптоматики. Проявляется признаками кишечной непроходимости и перитонита, интоксикацией вплоть до септического состояния, а также развитием ДВС-синдрома. Течение циклическое, возможно повторное появление симптомов. Диагностика клиническая и рентгенологическая, также проводится комплекс лабораторных исследований. Лечение патогенетическое и симптоматическое, направлено на устранение кишечной непроходимости, коррекцию электролитных нарушений, ДВС-синдрома и других проявлений. При необходимости осуществляются хирургические вмешательства.

Общие сведения

Язвенно-некротический энтероколит является одним из самых опасных заболеваний периода новорожденности. Другое его название – некротизирующий энтероколит (НЭК). Общая распространенность составляет 2,4 случая на 1000 новорожденных. Развивается у детей на первой неделе жизни, с одинаковой частотой поражает девочек и мальчиков.

Язвенно-некротический энтероколит вносит весомый вклад в структуру общей неонатальной смертности. Несмотря на современные методы диагностики и лечения, летальность составляет 10-40%, при этом она коррелирует со сроком гестации, достигая максимальных значений в группе глубоко недоношенных детей. Кроме того, существует риск послеоперационных осложнений даже в случае успешной терапии. В частности, язвенно-некротический энтероколит является одной из основных причин развития синдрома короткой кишки.

Язвенно-некротический энтероколит

Причины

Этиология заболевания в настоящее время продолжает изучаться специалистами в сфере педиатрии. Определенную роль играет генетический аспект, то есть частота язвенно-некротического энтероколита среди родственников достоверно выше. Повышает риск развития заболевания искусственное вскармливание смесями с высокой осмолярностью. Доказана связь патологии с патогенными микроорганизмами, однако данные о конкретном возбудителе отсутствуют. Часто при заболевании обнаруживаются кишечная палочка, клебсиелла, стафилококк и клостридии. Условно-патогенная микрофлора также может способствовать развитию симптоматики язвенно-некротического энтероколита. Микроорганизмы не только напрямую повреждают ворсинки кишечного эпителия, но и повышают его проницаемость.

Патогенез

В патогенезе заболевания большое значение придается снижению барьерной функции кишечника. Отчасти это связано с высокой концентрацией патогенной микрофлоры, также играет роль срок беременности на момент рождения малыша. Язвенно-некротический энтероколит в большинстве случаев развивается у недоношенных детей. Кроме того, любое гипоксическое повреждение вызывает перераспределение крови в организме ребенка с преимущественным кровенаполнением жизненно важных органов. Ишемия кишечника приводит к некрозу его стенки, что также является одним из основных звеньев патогенеза. Что касается гипоксии, то ее причинами могут быть внутриутробная инфекция, патологии плаценты и пуповины, пороки развития сердечно-сосудистой системы и т. д.

Симптомы

Язвенно-некротический энтероколит развивается стадийно. Сначала появляются симптомы непереваривания пищи в виде срыгивания и визуального увеличения живота из-за перерастяжения желудка и кишечника. Возможна рвота с примесью желчи, дыхательные расстройства, в том числе приступы апноэ. Ребенок становится вялым, температура может незначительно повышаться. Далее присоединяются симптомы кишечной непроходимости. Рвота учащается, в кале появляется примесь алой крови. Живот значительно вздут, температура повышена. Приступы апноэ также учащаются, сатурация (насыщение крови кислородом) существенно снижается.

При отсутствии лечения или стремительном течении язвенно-некротический энтероколит проявляется симптомами перитонита, поскольку происходит перфорация кишечника, которая обычно обнаруживается в терминальном отделе подвздошной кишки. Выявляется пневмоперитонеум и признаки сепсиса в виде интоксикации, критического падения артериального давления и др. Воспалительная реакция при язвенно-некротическом энтероколите носит системный характер, поэтому наблюдаются признаки полиорганной недостаточности. Для заболевания характерно циклическое течение, то есть после нормализации состояния возможны повторные приступы.

Диагностика

Первые признаки заболевания неспецифичны и характерны для многих нозологий, в частности, болезни Гиршпрунга и других аномалий развития кишечника. Кроме того, сама по себе недоношенность часто проявляется трудностями с энтеральным питанием вследствие недоразвития секреторной и моторной функции отделов ЖКТ. Заподозрить язвенно-некротический энтероколит на начальных стадиях педиатр может в случае, если ребенок родился недоношенным, либо на этапе внутриутробного развития или в родах имела место гипоксия.

Также проводится анализ кала на скрытую кровь, поскольку визуально прожилки алой крови еще не обнаруживаются, но клеточные элементы уже присутствуют из-за микроповреждений стенки кишечника. После развития признаков кишечной непроходимости диагноз становится более очевидным:

- На рентгенограмме органов брюшной полости заметны расширенные петли кишечника и пневматоз кишечной стенки. Рентгенография подтверждает развитие перитонита, заподозрить который можно по сильному вздутию живота при отсутствии газонаполнения кишечных петель.

- В кале обнаруживается кровь, хотя стул может отсутствовать вследствие пареза кишечника и непроходимости.

- При УЗИ органов брюшной полости можно выявить газ или жидкость в брюшной полости, обнаружить эхогенные точки (участки некроза кишечной стенки). Этот признак является одним из первых, позволяющих диагностировать язвенно-некротический энтероколит на ранних стадиях.

- Общий анализ крови выявляет признаки воспаления в виде лейкоцитоза со сдвигом влево. Значительно повышается уровень C-реактивного белка, именно этот показатель обычно отслеживается в динамике с целью контроля эффективности лечения. Для язвенно-некротического энтероколита характерны тяжелые электролитные нарушения в виде гипонатриемии и метаболического ацидоза, а также нарушения процессов свертываемости крови вплоть до ДВС-синдрома. Часто выявляется конкретный инфекционный агент, который далеко не всегда играет ключевую роль в развитии клиники заболевания, но служит важным моментом для выбора терапевтической тактики.

Лечение язвенно-некротического энтероколита

Консервативная терапия

Терапия заболевания должна начинаться на этапе первых подозрений на язвенно-некротический энтероколит. Сразу отменяется энтеральное питание, проводится декомпрессия желудка и кишечника. Возможно превентивное назначение антибиотиков широкого спектра действия. Ребенку необходима респираторная поддержка. Требуется кувезный режим в отделении интенсивной терапии, ИВЛ проводится по показаниям. Посиндромное лечение язвенно-некротического энтероколита заключается в коррекции электролитных нарушений и эксикоза, который неизбежен при кишечной непроходимости. Необходима профилактика ДВС-синдрома. В большинстве случаев своевременно начатая терапия позволяет ограничиться консервативными методами.

Хирургическое лечение

Оперативное лечение язвенно-некротического энтероколита показано в случае обнаружения клинических и рентгенологических признаков перитонита в результате перфорации кишечной стенки. Некротизированный участок кишечника необходимо удалить. Также операция показана при неэффективности проводимых терапевтических мероприятий, то есть при сохранении клинических симптомов, появлении признаков шока, отсутствии положительной динамики в анализах крови. Вопрос о времени возвращения к энтеральному питанию решается индивидуально.

Прогноз и профилактика

Прогноз заболевания сомнительный. Как правило, состояние пациента нормализуется после своевременной диагностики и лечения. Однако возможно стремительное течение язвенно-некротического энтероколита, особенно при наличии предрасполагающих факторов или глубокой недоношенности ребенка. Смертность, по разным данным, составляет от 10 до 40%. Кроме того, если проводилась операция, и резецированный участок был достаточно обширным, развивается синдром «короткой кишки». Статистика показывает, что именно язвенно-некротический энтероколит в большинстве случаев является причиной возникновения данного послеоперационного осложнения, которое значительно снижает качество жизни ребенка, а часто – и ее продолжительность, поскольку усвоение пищи значительно и необратимо ухудшается.

Источник