Патогенные микроорганизмы длительно выживающие в почве кори

Болезнетворные микробы способны размножаться и проявлять свои патогенные свойства только в организме человека, животного или растения. Поэтому, попадая в почву, одни из них очень быстро погибают, другие же образуют споры и сохраняются в ней десятки лет. Это зависит не только от приспособляемости и строения микрофлоры, но также от состава грунта и климатических условий. Обратное попадание патогенных микроорганизмов почвы в организм хозяина происходит с обсемененными продуктами питания, при несоблюдении правил личной гигиены, вдыхании пыли, в которой сконцентрировано большое количество возбудителей определенных заболеваний.

Патогенные микроорганизмы могут жить в почве

Пути попадания микроорганизмов в почву

Почва не является обязательным звеном в цикле развития патогенных микроорганизмов. Поэтому она представляет собой только механический переносчик микробов от одного хозяина к другому. Попадание их происходит следующими путями:

- с выделениями инфицированных людей и животных;

- с трупами павших от болезней домашних и диких животных;

- с пищевыми отходами или испорченными продуктами питания;

- с подстилкой и отходами, которые имели контакт с заболевшими животными или вирусоносителями;

- со сточными водами.

Отдельно стоит выделить старые заброшенные скотомогильники, в которых ранее зарывались трупы животных, умерших от опасных инфекционных или паразитарных заболеваний. Ликвидация государственных объектов агропромышленного комплекса привела к их обветшанию и негодности. Благодаря природным факторам происходит вымывание из земли спор возбудителя сибирской язвы, столбняка и других опасных заболеваний, которые вместе с травой попадают в корм животным и вызывают развитие патологий.

Трупы животных зарывают в специальных местах

Деление патогенных почвенных микроорганизмов на группы

Большинство патогенных микроорганизмов длительно не живет в почве. Причиной этому может быть отсутствие питательного субстрата, низкие температуры, кислая или щелочная среда, высыхание или, наоборот, повышенная влажность, воздействие ультрафиолетовых лучей и другие природные факторы. Однако существуют микробы, не только выживающие в условиях внешней среды, но и становящиеся частью почвенного биоценоза.

По этому признаку все патогенные микроорганизмы, находящиеся в почве, можно разделить на следующие группы:

- микрофлора, которая становится частью природной экосистемы (бактерия Clostridium botulinum, актиномицеты);

- патогенные микробы, попадающие в почву с трупами и выделениями животных и человека, сохраняющиеся в ней длительное время (возбудитель столбняка, сибирской язвы, туберкулеза, бруцеллеза, газовой гангрены);

- патогенные микроорганизмы, которые также попадают в почву с трупами и выделениями, но сохраняющиеся в ней короткий промежуток времени (сальмонелла, кишечная палочка, холерный вибрион и другие).

Опасные инфекционные агенты, сохраняющие жизнеспособность в почве

Следует знать общие характеристики и пути попадания в организм самых распространенных и опасных для человека патогенных микроорганизмов для того, чтобы предотвратить заражение.

Возбудитель ботулизма

Clostridium botulinum представляет собой бактерию рода клостридий, которая вырабатывает сильный токсин, поражающий нервную систему человека и животных и во многих случаях приводящий к летальному исходу. Особенность данной бактерии заключается в невозможности развиваться в присутствии кислорода.

Основной средой обитания C. botulinum является почва, а также ил на дне водоемов. В виде спор данные патогенные микроорганизмы хорошо переносят высушивание, замораживание, воздействие прямых УФ-лучей. Они сохраняются в почве до 30 дней, а при благоприятных условиях теплого и влажного климата переходят в вегетативную форму, способную к размножению.

При попадании из почвы в рану данные патогенные микроорганизмы вызывают заболевание, которое называется раневой ботулизм. В этом случае бактерии начинают активно размножаться и продуцировать токсины, приводящие к поражению нервной системы и дыхательного центра.

Актиномицеты

Актиномицеты, которые в устаревшей литературе могут называться лучистыми грибками, представляют собой бактерии, способные на определенной стадии своей жизнедеятельности образовывать ветвящийся мицелий.

Почва является основной средой обитания практически всех видов данных микроорганизмов. Однако для человека и животных наибольшую опасность представляет возбудитель актиномикоза. Он проникает в организм хозяина через поврежденную кожу и слизистые оболочки, разносится с кровью по всем органам и тканям, образуя метастазы.

Споры актиномицетов хорошо переносят высушивание, но погибают за 3 часа при воздействии прямого солнечного излучения.

Возбудитель столбняка

Споры Clostridium tetani чаще всего обнаруживаются во влажных почвах, загрязненных фекалиями людей и животных, где они могут сохраняться до 100 лет. При попадании в человеческий организм через поврежденные кожные покровы данные микроорганизмы выделяют очень сильный экзотоксин, вызывающий тонические сокращения скелетных мышц и судороги.

А вот заглатывание данных микроорганизмов не причиняет вреда, так как они не проникают в ткани и органы через слизистую оболочку ЖКТ и выходят с калом во внешнюю среду.

Некоторые бактерии рода клостридий вызывают такое опасное заболевание, как газовая гангрена. Возбудитель долгое время сохраняется в почве, проявляя свою патогенность даже через десятки лет.

Возбудитель сибирской язвы

Во внешней среде при температуре от +15⁰С до +42⁰С и наличии кислорода бацилла Bacillus anthracis образует споры, сохраняющиеся в почве несколько десятков лет. Животные заражаются при пастьбе на участках, где ранее регистрировались случаи заболевания сибирской язвой или размещались скотомогильники. Человек заражается данным заболеванием в случае контакта с инфицированным мясом или после его поедания.

Туберкулезная палочка

Палочка Коха способна сохраняться во влажной почве более года. Она хорошо переносит воздействие высоких температур, концентрированных кислот и щелочей. При -27⁰С данные микроорганизмы сохраняют свою жизнеспособность в течение 7 лет. Губительны для них только солнечные лучи, нейтрализующие возбудителя за 30 минут.

В организм человека Mycobacterium tuberculosis попадает воздушно-капельным путем, а также при непосредственном контакте с инфицированным.

Возбудитель бруцеллеза

Бруцеллы сохраняются в почве более трех месяцев, при отрицательных температурах этот срок увеличивается до 160 суток. Возбудитель не выдерживает нагревания свыше 85⁰С, а прямое воздействие УФ-лучей убивает его за 4,5 часа. Животные заражаются, поедая инфицированные корма. Человек заболевает при контакте с продуктами животного происхождения.

Сальмонелла и кишечная палочка

Наличие данных микроорганизмов в почве свидетельствует о сильном фекальном загрязнении. Так как эти бактерии не образуют спор, то во внешней среде они быстро погибают. Чтобы избежать заражения, человеку достаточно соблюдать правила личной гигиены.

Кишечная палочка может вызвать пищевое отравление

Оценка санитарного состояния почвы

Определение патогенных микроорганизмов в почве затруднено несколькими факторами:

- малым количеством микробов;

- высокой скоростью их гибели;

- трудоемкостью и высокими материальными затратами методов исследования.

Поэтому для получения достоверных результатов необходимо правильно произвести отбор проб грунта, своевременно доставить их в лабораторию и произвести посевы на определенные питательные среды.

Наибольшее значение исследователи уделяют Escherichia coli и Clostridium perfringens, наличие большого количества которых свидетельствует о санитарном неблагополучии почвы. Это имеет значение при разработке профилактических мер по предотвращению распространения кишечных инфекций.

Образование высшее филологическое. В копирайтинге с 2012 г., также занимаюсь редактированием/размещением статей. Увлечения — психология и кулинария.

Источник

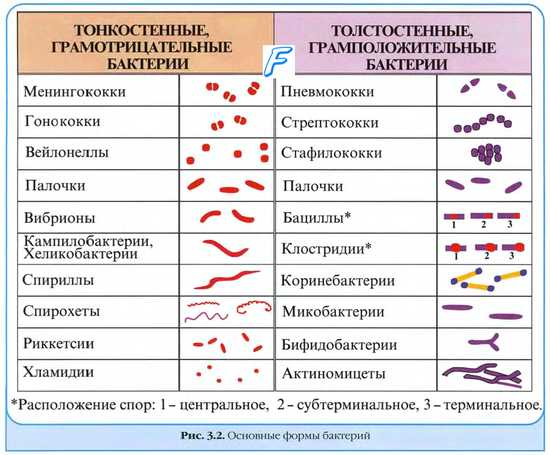

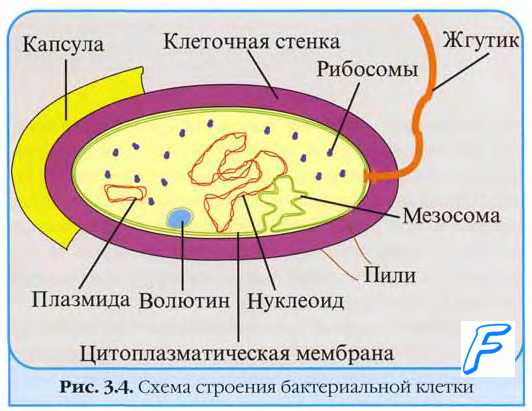

Оглавление темы “Экология микроорганизмов. Взаимоотношения бактерий. Миклофлора почвы, воды, воздуха. Роль микроорганизмов в круговороте веществ.”: Миклофлора почвы. Околокорневая ( ризосферная ) зона растений. Классификация почвенных патогенных микроорганизмов.Почва — главный резервуар и естественная среда обитания микроорганизмов, принимающих участие в процессах ее формирования и самоочищения, а также в круговороте веществ (азота, углерода, серы, железа) в природе. Помимо неорганических веществ, почва состоит из органических соединений, образующихся в результате гибели и разложения живых существ. Микроорганизмы почвы обитают в водных и коллоидных плёнках, обволакивающих почвенные частицы. Состав микрофлоры почвы разнообразен и включает преимущественно спорообразующие бактерии, актиномицеты, спирохеты, архебактерии, простейшие, сине-зелёные водоросли, ми-коплазмы, грибы и вирусы. Состав микрофлоры зависит от вида почвы, способов её обработки, содержания органических веществ, влажности, климатических условий и других причин. В песчаных почвах преобладают аэробные организмы, в глинистых— анаэробы. Микроорганизмы почвы размножаются при 25-45 0С, термофильные виды (например, бактерии родов Thermomonospora, Thermococcus) — и при более высокой температуре. Околокорневая (ри-зосферная) зона растений [от греч. rhiza, корень] особенно насыщена микробами, образующими зону интенсивного размножения и повышенной активности, специфичную для каждого вида растений. При этом происходит непрерывная борьба за источники питания и кислород. Количество микроорганизмов в почве достигает нескольких миллиардов в 1 г. Больше всего их в унавоженной и подвернутой обработке (пахоте и аэрации) почве — до 4,8-5,2 млрд в 1 г. Меньше микробов содержится в лесной почве, ещё меньше— в песках (0,9-1,2 млрд в 1 г). Масса микроорганизмов в почве на 1 гектар в среднем составляет около 1000 кг. На состав микрофлоры почвы влияет деятельность человека; в частности, регулярное перекапывание почвы отрицательно сказывается на сложившихся биоценозах, особенно лёгких почв (за счёт гибели анаэробных бактерий). Существенный вред микробным сообществам наносит загрязнение почвы отходами, содержащими токсические продукты. На состав микрофлоры неблагоприятно влияет регулярное попадание в почву выделений человека и животных, способствующее избыточному размножению отдельных групп микроорганизмов.

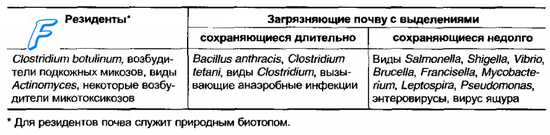

• Микроорганизмы обильно и многообразно представлены в почве. В её состав входят микобактерии, псевдомонады, спорообразующие бактерии, азотфиксирующие и нитрифицирующие бактерии, актиномицеты, грибы. Вокруг корней растений имеется зона интенсивного роста и повышенной активности микробов. Поверхность корневой системы колонизируют преимущественно псевдомонады и грибы. Последние вступают в симбиотические отношения с растениями и образуют микоризу (грибокорень), стимулирующую рост обоих партнёров. Насыщенность микробами различных почв варьирует — их значительно больше в почве, богатой органическими веществами и подвергающейся механической аэрации. Наибольшую микробную обсеменённость почв регистрируют на полях с фекальным орошением, свалках, местах выпаса скота. Нередко в состав микробных ценозов подобных мест входят и бактерии, патогенные для человека. • Микроорганизмы распределены в почве неравномерно. На поверхности и в верхних слоях (толщиной 1-2 мм) их относительно мало из-за микробицидного действия солнечных лучей и высушивания. Наиболее многообразна и многочисленна микрофлора почвы на глубине 10-20 см, где протекают основные процессы превращения органических веществ, обусловленные деятельностью микробов. В глубоких слоях почвы микрофлора становится скудной. Таблица 6-1. Патогенные микроорганизмы почвы • В почве большинство представителей нормальной и патогенной микрофлоры человека и животных длительно не выживают. Однако некоторые бактерии, входящие в состав нормальной микрофлоры человека, включаются в биоценоз почвы, а отдельные виды остаются постоянными её обитателями. Эти факты объясняют трудности разделения микрофлоры почв на резидентную и транзиторную. Для выяснения роли почвы в передаче инфекционных болезней необходимо знать возможную продолжительность сохранения и размножения в ней патогенных бактерий: (табл. 6-1). На время выживания патогенных бактерий в почве оказывают влияние многие факторы: состав и тип почвы, температура, влажность, воздействие атмосферных осадков, степень и характер загрязнения (преимущественно органическое, микробное или химическое). Классификация почвенных патогенных микроорганизмов • Патогенные микроорганизмы, постоянно обитающие в почве (например, возбудитель ботулизма). Бактерии попадают в почву с испражнениями человека и животных, их споры сохраняются в ней неопределённо долго.

• Патогенные спорообразующие микроорганизмы, для которых почва — вторичный резервуар (например, возбудитель сибирской язвы). Бактерии попадают в почву с фекалиями человека и животных, прочими выделениями, а также с трупами погибших животных. При благоприятных условиях они могут размножаться и сохраняться длительное время в виде спор. • Патогенные микроорганизмы, попадающие в почву с выделениями человека и животных и сохраняющиеся в течение нескольких недель или месяцев. В эту группу входят различные споронеобразующие бактерии. Основные факторы, приводящие к быстрой гибели микроорганизмов, — неспособность к спорообразованию и антагонистические свойства микрофлоры почвы (конкуренция за источники энергии и питания). – Также рекомендуем “Миклофлора ( микроорганизмы ) воды. Микробный планктон. Типы водной среды.” |

Источник

К патогенным бактериям относятся любые микроорганизмы, которые являются потенциальным источником различных заболеваний, а также способны вызывать повреждение каких-либо систем организма. Чаще всего это паразитирующие бактерии по отношению к их носителю. Негативное воздействие патогенных микроорганизмов может осуществляться разными способами – механизмы вызывают интоксикацию, а также могут разрушать ткани и нарушать регуляторные механизмы.

Чаще всего отрицательное влияние выражается в размножении данных возбудителей и воздействии продуктов их жизнедеятельности на носителя. То есть, чем больше увеличивается количество бактерий, тем выше риск занесения инфекций. К особо опасной категории патогенов относятся инфекционные, которые могут мигрировать между хозяевами, причем разными путями передачи, вызывая инфекционные заболевания.

Особенности патогенных микроорганизмов

Особенностью патогенных микроорганизмов является невосприимчивость к окружающей среде. Это связано с их постепенной адаптацией к внешним факторам, в том числе температуре, влажности, а также наличию токсичных солей и элементов. Срок выживания бактерий зависит от состава и свойств воды, а также уровня загрязнения и интенсивности биологических процессов.

Данные микроорганизмы ни в коем случае и ни в каких концентрациях не должны присутствовать в питьевой воде, однако обнаруживаются там регулярно. Они используют воду в качестве среды, из которой возбудитель попадает в организм. Его носителями могут быть люди и животные. Патогенные бактерии могут вызывать серьезные заболевания, которые нередко приводят к различным осложнениям, и в том числе к летальным случаям.

О сроках выживания бактерий в среде

Срок, в течение которого бактерии сохраняют жизнеспособность в условиях внешней среды, может отличаться и прежде всего зависит от их типа, а также характеристик воды. Например, кишечная палочка в водопроводной воде может выживать от 2 до 262 суток, в то время как в речной воде максимальное время снижается и составляет 183 дня.

Также свою роль в данном вопросе играет вид микроорганизма. В ряде случаев патогенные микроорганизмы гибнут, если в воде присутствует бактериофаг. Помимо этого, вредоносные бактерии со временем отмирают под воздействием процесса самоочищения. Однако следует помнить, что даже кратковременное пребывание патогенных микробов, особенно если они имеют фекальное происхождение, может вызвать инфекционные заболевания, в том числе желудочно-кишечные.

Где могут обнаруживаться патогенные бактерии?

Патогенные микроорганизмы могут обнаруживаться во всех видах вод, в колодцах, а также родниках. Изредка они встречаются в скважинах. Если говорить о воде централизованного водоснабжения, то при соблюдении технических норм и правил в ней микробы данной категории обнаруживаться не должны. Любое количество таких микроорганизмов указывает на прямые нарушения в работе систем водоочистки и требует немедленного задействования необходимых мер по восстановлению качества.

Патогенные бактерии в почве

Одной из основных сред проживания болезнетворных микробов является почва. Как и вода, она лишь механический переносчик микробов от одного носителя к другому и не относится к их циклу развития. Попадать в почву бактерии данной группы могут несколькими путями:

- Вместе с выделениями инфицированных людей и животных.

- С пищевыми отходами или продуктами питания с истекшим сроком годности.

- С отходами, имевшими контакт с носителями вирусов.

- Со сточными водами.

Большинство патогенных бактерий проживает в почве относительно недолго. Это связано с отсутствием питательного субстрата, низкими температурами, наличием кислой или щелочной среды, повышенной влажностью или высыханием, а также другими природными факторами. Однако есть разновидность микробов, которые способны не только выживать в таких условиях, но и становятся частью почвенного биоценоза.

По данному признаку микроорганизмы, проживающие в почве, разделяют на три труппы:

- Микробы, которые становятся частью природной экосистемы (бактерия Clostridium botulinum, актиномицеты).

- Патогенные микроорганизмы, которые попадают в почву с трупами и выделениями животных и человека, и остаются в ней долгое время (вызывают столбняк, сибирскую язву, туберкулез).

- Микрофлора, попадающая в почву таким же путем, но сохраняющаяся в ней короткий промежуток времени (сальмонелла, кишечная палочка).

Определение патогенных микроорганизмов

Выявление патогенных бактерий в воде – сложная процедура, для выполнения которой требуется проведение бактериологического исследования с применением современного оборудования и методик. Для этого отобранная проба воды должна быть направлена в аккредитованную лабораторию, где будет использована для выявления возможных нарушений. Они будут свидетельствовать о необходимости выполнения мероприятий по очистке.

Сложность анализа воды на наличие патогенных микроорганизмов состоит в том, что они, как правило, количественно невоспроизводимы. То есть, отсутствие бактерий Salmonella само по себе не является гарантией того, что в воде могут присутствовать бактерии Shigella, Vibrio или болезнетворные вирусы.

Подробная информация об услуге в разделеАнализ Воды

Анализ воды на патогенные микробы

Метод микробиологического анализа на патогенные бактерии представляет собой достаточно эффективный способ обнаружения болезнетворных микроорганизмов. Он может быть направлен на комплексное обследование воды, а также точечное определение конкретной группы микробов, которые потенциально способы нанести вред организму человека.

Современный анализ подразумевает определение большого перечня микробиологических показателей, устанавливая точное содержание индикаторных микроорганизмов и бактерий. Основная цель такого исследования – определение концентрации микробов, а также вида, к которому они относятся.

Учитывая, что определить патогенные бактерии при бактериологическом анализе не так просто, в качестве основного показателя загрязненности используется подсчет общего микробного числа в 1 мл воды. Речь о бактериях, образующих колонии. Чаще всего в данном случае используется метод мембранной фильтрации.

В рамках данного исследования определенный объем воды пропускается через мембрану с размером пор 0,45 мкм. В результате, на поверхности мембраны отлагаются все бактерии, которые находятся в воде. Далее фильтр помещается на период 24-48 часов в специальную питательную среду с температурой 30-37 градусов.

Результаты проведенного анализа могут использоваться для дальнейшего выбора системы очистки, которая позволит избавиться от основных источников загрязнения, повысив тем самым качество воды до установленного санитарными нормами.

Очистка сточных вод

Если затрагивать вопрос очистки сточных вод, полное удаление из них патогенных микроорганизмов довольно затруднительно. Исследованиями установлено, что отстаивание и искусственная биологическая очистка не обеспечивают 100% уничтожение болезнетворных бактерий, в том числе кишечной группы. В частности, даже при уменьшении количества кишечных палочек на 99%, они все равно обнаруживаются в очищенной воде в рамках исследования.

Поэтому, до спуска в водоем после механической и искусственной биологической очистки потребуется также применить обеззараживание. И эффективным оно будет только в случае, если в воде нет взвешенных веществ.

Анализ воды в лаборатории «НОРТЕСТ»

Лаборатория НОРТЕСТ – аккредитованный центр, оснащенный всем необходимым для проведения исследований разного уровня сложности. Наша команда квалифицированных специалистов проведет проверку отобранного образца в соответствии с установленными нормами и стандартами. С учетом использования наиболее эффективных методик и отлаженной процедуры их реализации результат исследования будет готов в достаточно короткие сроки.

Источник