Камни в почках и желчном пузыре у детей

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) в детском возрасте уже не является казуистикой. В связи с чем перед педиатрами возникает вопрос : «Какому методу лечения необходимо отдать предпочтение?. Чем предупредить прогрессирование заболевания?» Несмотря на огромный опыт накопленный терапевтами, гастроэнтерологами в области изучения холелитиаза, в педиатрии вопросы фармакотерапии ЖКБ находятся на стадии изучения, поскольку не представляется возможным экстраполировать наработанные интернистами данные в педиатрию; следует считаться с анатомо–физиологическими особенностями детей; учитывать особенности формирования и химический состав желчных камней. Современные достижения оперативной и эндоскопической техники позволяют провести пересмотр лечебной тактики у детей с холелитиазом.

Желчнокаменная болезнь у детей – это наследственно детерминированная болезнь печени и желчных путей, в основе которой лежит нарушение процессов желчеобразования и желчевыделения, сопровождающаяся хроническим воспалением с прогредиентным течением, закономерным исходом которого является склероз и дистрофия желчного пузыря.

Лечебная тактика у детей с желчнокаменной болезнью в настоящее время включает в себя два диаметрально противоположных подхода. Одни авторы при обнаружении конкрементов в желчном пузыре предлагают проводить оперативное вмешательство, другие – придерживаются так называемой выжидательной тактики, рекомендуя консервативное лечение. И та, и другая точка зрения имеет ряд преимуществ и недостатков. С одной стороны, удаление желчного пузыря, выполняющего функцию резервуара для хранения желчи, позволяет избавиться от шокового органа. С другой стороны, даже при хорошо выполненном оперативном вмешательстве возможен риск интра – и послеоперационных осложнений, что имеет немаловажное значение [2,4,5,7].

Достаточно привлекательным выглядит возможность консервативного лечения холелитиаза, когда современный уровень фармацевтической промышленности предлагает столь многообещающий эффект от использования лекарственных средств, растворяющих желчные камни. К ним относятся препараты, содержащие хенодеоксихолевую (Хенофальк) и урсодеоксихолевую кислоты (Урсофальк). Однако их применение у детей ограничено несколькими факторами в число, которых входят особый механизм камнеобразования, возраст ребенка, высокая частота аномалий развития желчных путей, особенности химического состава желчных камней [1,6,8].

Особенности образования желчных камней в детском возрасте

У детей чаще выявляются билирубиновые камни и только в пубертатном и подростковом возрасте начинает преобладать холестериновый литиаз (табл. 1).

Кроме того, разделение на холестериновые и билирубиновые камни у детей условно – чаще встречаются смешанные по химическому составу конкременты. Этот факт указывает на то, что для детей не характерен гомогенный тип нуклеации, где в основе камнеобразования лежит механизм нарушения холестериногенеза (рис. 1.). Для образования билирубиновых и смешаных желчных камней необходимы дополнительные факторы (промоторы), которые играют роль триггеров камнеобразования. В генезе камнеобразования у детей ведущую роль играют три фактора: наследование специфических антигенов по системе HLA (B12 и B18), наличие аномалий развития желчных путей и асептического воспалительного процесса в стенке желчного пузыря. Все эти три фактора взаимообусловлены и сопровождаются нарушением перекисного окисления липидов, накоплением свободных радикалов кислорода, обусловливающих каскад патофизиологических процессов и биохимических нарушений закономерным исходом которых является не только образование желчных камней, но и прогредиентное, непрерывно–рецидивирующее воспаление стенки желчного пузыря. Процесс становится необратимым (рис. 2).

Рис. 1. Патогенез холестеринового литиаза ЖК – желчные кислоты; ЖП – желчный пузырь; ХС – холестерин

Рис. 2. Патогенез смешаных билирубиновых желчных камней ЖП – желчный пузырь; ПОЛ – перекисное окисление липидов; ХС – холестерин; ФЛ – фосфолипиды

Очевидно, именно этими причинами обусловлена низкая эффективность растворения желчных камней в детском возрасте. Согласно полученным собственным данным даже при наличии единичного холестеринового камня малых размеров, сохраненной функции желчного пузыря, полной проходимости желчных протоков растворения удается добиться не более чем у 5% детей. Кроме того, в течение двух лет после окончания терапии камни вновь рецидивируют. В связи с этим консервативная терапия у детей, страдающих желчнокаменной болезнью, может проводиться в следующих случаях:

1. Детям, имеющим противопоказания к оперативному лечению из–за наличия тяжелых сопутствующих заболеваний, где риск оперативного вмешательства превышает эффективность лечения (дети с тяжелыми врожденными пороками сердца, легких, гемолитическими анемиями, заболеваниями эндокринной системы и др.);

2. Перед и после планового оперативного вмешательства по поводу ЖКБ;

3. Детям с осадком в желчном пузыре.

Во всех случаях консервативная терапия начинается с обеспечения общережимных моментов. При обострении ЖКБ, проявляющейся приступом «острого живота»; подозрении на механическую желтуху – появлении темной мочи цвета «пива» и ахоличного стула; в случае желчной колики – необходима госпитализация больного.

В периоде ремиссии дети не предъявляют никаких жалоб. Тем не менее для них должны создаваться условия для соблюдения оптимального режима дня с ограничением, а иногда и исключением физических нагрузок. Это связано с тем, что при беге, прыжках, резких движениях, возможно перемещение конкрементов в желчных путях, следствием чего могут явиться обструкция их камнем. Однако и гиподинамия рассматривается, как один из неблагополучных факторов, способствующих камнеобразованию.

Диетические мероприятия при ЖКБ направлены на механическое и химическое щажение пищеварительного тракта, предотвращение холекинетического действия пищи. Назначается стол № 5 по Певзнеру, в который добавляют пищевые волокна: овощи, фрукты, пшеничные отруби и др. Они связывают желчные кислоты в кишечнике, что способствует их синтезу в печени. При появлении клинических признаков возникает необходимость использования фармакологических средств.

Выбор лекарственных средств зависит от характера сопутствующих нарушений. Если они связаны с дискинезией желчевыводящих путей, то обычно уместно назначение спазмолитиков. Тем самым купируется не только клиническая симптоматика, но и предотвращаются условия, способствующие миграции конкрементов. Чаще назначается экстракт белладонны в сочетании с дротаверином. Следует помнить, что использование метамизола не всегда бывает эффективным. Если болевой приступ обусловлен спазмом сфинктера Одди, то более эффективными являются наркотические анальгетики типа промедола. Однако не следует использовать морфин, поскольку он, напротив, может привести к усилению болей. Эффективны при сильных болях периферические вазодилататоры типа нитроксолина, иногда достаточно положить валидол под язык.

Практикуемое при ЖКБ назначение желчегонных препаратов лишено четких научных обоснований и нередко приносит больше вреда, чем пользы. Это касается средств не только с кинетической, но и с холеретической активностью. Так, назначение холеретиков противопоказано при наличии конкрементов в общем желчном протоке и любом его сужении, с чем к сожалению врачи не всегда считаются. Исключение здесь составляют такие препараты, как ровахол, роватин, энатин, олиметин, содержащие растительные масла. Их положительный эффект связан не столько с желчегонным, сколько со спазмолитическим и противовоспалительным действием. Есть также данные, что монотерпены усиливают действие средств, вызывающих растворение желчных камней. Назначение их рекомендуется сочетать с литолитической терапией, а после успешного литолиза их используют длительно с профилактической целью.

Большим достижением последних лет является включение в лечение больных достаточно активных средств, способствующих растворению (литолизу) холестериновых желчных камней. С этой целью используются литолитические средства, содержащие хенодеоксихолевую кислоту – Хенофальк и урсодеоксихолевую кислоту – Урсофальк.

В настоящее время у детей предпочтение отдается средствам, содержащим урсодеоксихолевую кислоту. Они более эффективны и практически не обладают токсическим действием. Механизм действия урсодеохолевой кислоты представлен на рисунке (рис. 3).

Рис. 3. Действие урсодеоксихолевой кислоты

Урсофальк, действующим веществом которого является урсодеоксихолевая кислота (УДХК), подавляет реабсорбцию гепатотоксичных эндогенных желчных кислот в тонкой кишке. Замещает их в пуле нетоксичной урсодеоксихолевой кислотой, уменьшает цитотоксическое действие агрессивных липофильных желчных кислот, снижает насыщенность желчи холестерином. Вызывает частичное, либо полное растворение желчных камней, обладает холеретическим действием и практически лишен побочных эффектов. Назначается по 10 мг на кг массы тела в сутки. Курс лечения составляет 24 мес. непрерывного приема препарата. Суточные дозы приема препарата представлены в таблице 2.

Растворение желчных камней – длительный процесс, требующий особо добросовестного внимания больных детей и их родителей. Именно эта причина нередко лежит в основе безуспешного лечения. Эффективность существенно повышается, если Урсофальк принимают не 2–3 раза, а 1 раз в день – на ночь, когда увеличивается синтез холестерина (табл. 3).

Если через 12 мес. не отмечается уменьшения размеров желчных камней, лечение прекращается. В дополнение к этой терапии подключают смесь терпенов, особенно при камнеобразовании в общем желчном протоке. Однако терпены менее эффективны при камнях, локализованных в желчном пузыре. Для вымывания небольших конкрементов из желчных протоков рекомендуется использовать дегидрохолевую кислоту. Она стимулирует образование жидкой, содержащей много воды желчи.

Литолитическую терапию необходимо сочетать с гепатопротекторами растительного происхождения. Во избежание полипрогмазии предпочтение следует отдавать лекарственным средствам комбинированного действия.

Одним из таких препаратов является Гепатофальк Планта, содержащий: флавоноид силибинин, обладающий гепатопротективным и антитоксическим действием; алкалоид хелидонин – желчегонным и спазмолитическим эффектами; куркумин, оказывающий противовоспалительное действие. Противопоказанием к его назначению при холелитиазе может быть только полная обструкция желчных путей.

У детей с холелитиазом следует избегать применения лекарственных сборов и трав, поскольку все они обладают мощным желчегонным эффектом. Это может повлечь за собой усиление двигательной функции желчных путей с развитием обструкции желчных ходов конкрементом. Возникающий приступ желчной колики приводит к необходимости выполнения оперативного вмешательства по экстренным показаниям. Поэтому фитотерапию следует активно назначать детям после проведенного оперативного вмешательства с целью профилактики рецидивов камнеобразования,

После успешного растворения желчных камней может отмечаться повторное их появление. Эти рецидивы являются результатом нарушения обмена веществ, сохраняющегося после отмены препарата. В этой связи рекомендуется длительное лечение малыми дозами УДХК, что приводит к выраженному снижению литогенного индекса желчи и предотвращению рецидивов камнеобразования.

Физиотерапия

Физиотерапия при желчнокаменной болезни должна быть направлена на улучшение оттока желчи и восстановление нарушенных функций организма, вовлеченных в процесс, повышение общей реактивности организма ребенка. Назначают парафиновые и азокеритовые аппликации, индуктотермию на область печени. На курс по 8–15 процедур. Можно использовать электрофорез магния, а также 1% раствор папаверина гидрохлорида, 0,2% раствор платифиллина гидротартрата. Показана индуктотермия. Однако не следует назначать тонизирующие процедуры – синусоидально модулированные токи. Полезно применение пресных или хвойных ванн с температурой 37–37.5С по 7–12 мин, через день. Курс 10–12 ванн.

Важным является санаторно–курортное лечение на курортах: Железноводск, Ессентуки, Горячий ключ.

Хирургические методы лечения

Хирургические методы лечения холелитиаза по–прежнему являются альтернативными. Их можно разделить на две группы: 1) щадящие, которыми являются эндоскопические вмешательства (лапароскопические, транспапиллярные и лапароцентезные операции); 2) операции, требующие стандартной лапаротомии [1,2,6,7].

У детей применяется 2 вида лапароскопических операций – лапароскопическая холелитотомия, когда удаляется конкремент из желчного пузыря и сохраняется желчный пузырь [5]; и холецистэктомия – при которой вместе с камнями удаляется желчный пузырь [7,21,34,35]. Наблюдения в катамнезе свидетельствуют, что хорошие результаты отмечаются у детей, оперированных до возникновения выраженной симптоматики холелитиаза. Оптимальным для хирургического лечения является осуществление принципа «операция при холелитиазе до возникновения осложнений».

Среди хирургических методов лечения холелитиаза большого внимания заслуживает лапароскопическая холелитотомия, впервые выполненная И.Д. Прудковым (1968). Для ее выполнения необходимо наличие ряда условий: подвижный и легко смещаемый желчный пузырь, толщина передней брюшной стенки не более 3 см, расположение желчного пузыря ниже реберной дуги. Однако удаление камней из желчного пузыря не исключает рецидивов камнеобразования, которые, по нашим данным, составляют до 34% в течение первых 6 мес после хирургического вмешательства.

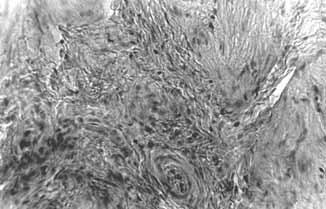

Очевидно, следует согласиться с мнением большинства авторов, что желчный пузырь – не что иное, как резервуар для хранения желчи, и не опасен лишь до тех пор, пока сохранена его двигательная функция и в нем нет воспаления. Поэтому любое выявление конкремента в желчном пузыре (бессимптомное или болевое) следует рассматривать как повод к плановому щадящему оперативному вмешательству, ибо, как говорил Мейо: «Безопасный камень – это миф. Он всегда таит в себе опасность, которая может подстерегать больного в самый неожиданный период и может сопровождаться самыми разнообразными осложнениями». Эти закономерности подтверждены при наблюдении за детьми в катамнезе. Исследования морфологической структуры желчного пузыря у наблюдаемых нами детей выявили у всех оперированных наличие воспалительного процесса в нем. Обращало на себя внимание, что воспаление имело склонность к рецидивирующему течению с последующим развитием дистрофических и склеротических процессов как в собственной пластинке слизистой оболочки желчного пузыря, так и в мышечной оболочке (рис. 4). Такие морфологические изменения выявлялись как у детей с классической картиной желчной колики, так и в случаях наличия асимптомных молчащих желчных камней. Это подтверждает мысль, что бессимптомное камненосительство не является гарантией благоприятного течения холелитиаза. У детей, очевидно, следует говорить не о бессимптомном камненосительстве, а о латентном течении желчнокаменной болезни, которая рано или поздно проявляет себя болевой формой, приводящей к необходимости экстренного хирургического вмешательства.

Рис. 4. Межмышечный склероз стенки желчного пузыря. Окраска ГЭ, увеличение 400

При локализации камней только в желчном пузыре – холецистэктомия ведет к стойкому излечению холелитиаза. Очевидно, удаление шокового органа, функциональные и компенсаторные возможности детского организма приводят к нормализации ритма желчеотделения и желчеобразования, что, в свою очередь, позволяет восстановить как функциональное состояние печени, так и нормализовать процессы пищеварения. Следовательно, лапароскопическую холецистэктомию, выполненную в плановом порядке в ранние сроки заболевания, следует считать патогенетически обоснованной.

Результаты проведенных исследований позволили наметить пути терапевтической коррекции желчнокаменной болезни у детей. Алгоритм терапевтической тактики при ЖКБ у детей представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Терапевтические подходы при выявлении желчных камней у детей (УДХК – Урсофальк; ГФ – Гепатофальк Планта)

Литература:

1. Баиров Г.А., Эргашев Н.Ш. Диагностика и лечение ЖКБ у детей// Клиническая хирургия.– 1989.– № 6.– C. 45–47.

2. Блинов В.Ю. Лапароскопическая холецистолитотомия и чресфисуральная эндоскопическая санация желчного пузыря, как метод лечения острого калькулёзного холецистита у больных с высокой степенью операционного риска.//Дисс. канд. мед. наук.– М.– 1990.– С. 123.

3. Галлингер Ю.И., Тимошин А.Д., Цацаниди А.К. Лапароскопическая холецистэктомия.//Хирургия.– 1993.–№6.– С. 34–39.

4. Запруднов А.М., Харитонова Л.А. Лечение детей с желчнокамен. болезнью (лекция) //Рос. вестник перинатол. и педиатрии, 2000, № 2

5. Калужских В.В. Отдалённые результаты органосохроняющей операции при хроническом калькулёзном холецистите.//Хирургия.– 1994.– №1. С. 18–20.

6. Карей М. Патогенез желчнокаменной болезни.// Фальк симпозиум «Новые направления в гепатологии».– С–Петербург, 1996. – С. 23–24.

7. Луцевич О.3. Лапароскопическая холецистэктомия.//М.– 1993. – С. 57–64.

8. Максимов В.А., Чернышев А.Л., Тарасов К.М. и др. Современные нехирургические методы лечения желчнокаменной болезни// Клиническая фармакология и клиническая медицина. – 1996. – C. 16–20.

Источник

А знали ли вы, что быть женщиной (или мужчиной) уже достаточно для того, чтобы иметь повышенный риск того или иного заболевания? И речь совсем необязательно об интимной сфере.

Сегодня мы поговорим о недуге, одним из факторов риска развития которого является женский пол. Это – желчнокаменная болезнь. С вопросами о ней мы побывали на приеме у нашего постоянного консультанта, врача-гастроэнтеролога «Клиника Эксперт Курск» Ищенко Василисы Владимировны.

– Василиса Владимировна, что представляет собой желчнокаменная болезнь?

Это многофакторное, имеющее много стадий, заболевание гепатобилиарной системы с образованием в исходе желчных камней в желчном пузыре и/или желчных протоках.

– Архивные материалы говорят о том, что камни в желчном пузыре беспокоили даже древних египтян, что подтверждает исследование мумий. Насколько распространена желчнокаменная болезнь у современников?

По статистике, желчнокаменная болезнь является частым заболеванием. В планетарном масштабе встречается примерно у 10% населения, причем с каждым десятилетием число таких больных только увеличивается.

В развитых странах распространенность этой патологии выше и составляет до 40% среди взрослых людей.

В нашей стране – от 5 до 20%. Такой «разброс» связан, в частности, с неоднородностью выявления заболевания. Больные не всегда обращаются за медицинской помощью.

– Желчнокаменная болезнь отражена в МКБ-10?

Да, ее код по классификации – K80.

– Желчнокаменная болезнь – это болезнь взрослых или камни в желчном пузыре встречаются и у детей?

Камни встречаются и в детском возрасте. До 7-летнего возраста преобладают мальчики, с 7-ми лет и до подросткового возраста соотношение между мальчиками и девочками примерно одинаковое, а затем «первенство» переходит к девушкам (в 3 раза больше, чем у юношей).

По каким причинам может болеть живот у ребенка? Рассказывает заместитель главного врача по педиатрии

«Клиника Эксперт Смоленск» Захаров Алексей Александрович

– У кого чаще образуются камни в желчном пузыре: у мужчин или женщин?

У женщин.

– Почему образуются камни в желчном пузыре?

Ведущим фактором является повышение литогенности желчи (литогенность – это склонность к образованию камней). Также к причинам образования камней относят снижение сократительной способности желчного пузыря, «желчная гипертензия» (повышение давления в нем) и его инфицирование.

– Камни в желчном пузыре могут образоваться внезапно? Или для их формирования необходимо время?

Процесс камнеобразования достаточно длительный, многолетний процесс. Однако современная диагностика позволяет выявить нарушения еще до образования камней, на этапе изменения свойств желчи.

– Что является факторами риска для развития желчнокаменной болезни?

Это женский пол, отягощенная наследственность, избыточный вес и ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет, патологии печени, болезнь Крона, продолжительное внутривенное питание; беременность; старческий возраст; некоторые медикаменты, нарушающие обмен холестерина и билирубина.

Как отличить хороший и плохой холестерин? Рассказывает врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

Овсянников Александр Георгиевич

– Какую роль в возникновении этой болезни играет генетическая предрасположенность?

Это один из ведущих факторов. Есть связь некоторых участков генома с увеличением риска развития этой патологии. Если наследуется один из них, риск увеличивается до 30%, а при двух – до 70%. Нередко наследственную отягощенность можно установить уже при опросе, когда, в частности, выясняется, что у матери пациентки также была или есть желчнокаменная болезнь.

– Какие признаки встречаются у пациентов при камнях в желчном пузыре?

Чаще всего никаких проявлений не отмечается. Такое своего рода латентное камненосительство является стадией этого заболевания.

Также выделяют диспептическую форму (она редко встречается изолировано). Характеризуется расстройством работы пищеварительной системы с периодическими болями, чувством тяжести в области эпигастрия, вздутием кишечника, неустойчивым стулом, изжогой, ощущением горечи во рту, т.е. неспецифическими симптомами.

Наиболее яркую картину имеет желчная колика – еще один тип протекания этой патологии (в настоящее время термин изменен и называется “билиарная боль”). Наблюдается выраженный болевой синдром с характерной иррадиацией в правое плечо, межлопаточное пространство и область правой лопатки, шею, нижнюю челюсть. Отмечена связь билиарной боли с погрешностями в диете. На фоне приступа могут изменяться лабораторные анализы (повышается скорость оседания эритроцитов, увеличивается количество лейкоцитов).

Для болевой торпидной формы характерен длительный, стойкий, постоянный болевой синдром, не имеющий типичных проявлений в лабораторных анализах. Вместе с тем заподозрить его можно уже на этапе осмотра доктором.

– Желчнокаменная болезнь может протекать бессимптомно или надевать «маски» других заболеваний?

Да, она может длительно никак не проявляться, приводя в ряде случаев к развитию серьезных осложнений.

Также желчнокаменная болезнь может «маскироваться» под многие заболевания органов верхней половины брюшной полости. Это панкреатит, гепатит, холецистит, гастрит и дуоденит и т.д.

Как надо и как НЕ надо лечить гастрит? Читать здесь

– Василиса Владимировна, как проводится диагностика желчнокаменной болезни?

При наличии жалоб подозрение на ее наличие может возникнуть уже на этапе осмотра доктором. Однако ведущим методом для постановки этого диагноза является УЗИ, причем нередко желчнокаменная болезнь является случайной находкой – например при профилактическом исследовании. По показаниям используются ретроградная холангиопанкреатография, чрескожная чреспеченочная холангиография – например когда при ультразвуковом исследовании не выявляются камни в желчевыводящих протоках.

Как подготовиться к УЗИ брюшной полости? Узнать здесь

Для уточнения вопроса о характере и плотности камня может использоваться КТ брюшной полости.

– Как лечат пациента при обнаружении у него камней в желчном пузыре?

Важно придерживаться диеты: исключаются жирное, острое, соленое, копченое, сладкое, кислое. Для растворения некоторых камней применяются препараты урсодезоксихолевой кислоты (не все их виды растворимы, и при некоторых камнях эти медикаменты противопоказаны). Для назначения такого лечения камни должны иметь совершенно определенные характеристики, а желчные пути – проходимы и т.д.

Противопоказаны желчегонные препараты и травы.

Можно ли почистить печень? Читать здесь

– Камни в желчном пузыре – это всегда показание к хирургической операции?

Это зависит от того, на каком этапе поставлен диагноз, какого рода камни и как они «отвечают» на медикаментозное лечение. Если они небольшие и при назначении терапии постепенно уменьшаются, тогда больной по решению врача и после обязательной консультации хирурга лечится и наблюдается. При отсутствии эффекта от препаратов, наличии симптомов ставится вопрос об операции. При осложнениях – удаление желчного пузыря по жизненным показаниям.

– Чем грозят здоровью и жизни человека камни в желчном пузыре? Что будет, если желчнокаменную болезнь не лечить?

Она опасна своими осложнениями. Среди них холецистит; закупорка протока желчного пузыря; механическая желтуха; формирование свищей (в том числе между желчным пузырем и кишкой); водянка или нагноение желчного пузыря; панкреатит; кишечная непроходимость, вызванная желчными камнями и др.

Также есть исследования, показывающие, что у больных с желчнокаменной болезнью увеличивается риск развития рака желчного пузыря.

– Что необходимо сделать для того, чтобы сохранить желчный пузырь здоровым?

Первичная профилактика заключается в формировании здорового образа жизни, следовании принципам рационального питания (необходимо исключить копчености, тугоплавкие жиры, раздражающие приправы, сладкое. Диета должна включать большое количество растительной клетчатки, что нормализует перистальтику кишечника и уменьшает литогенность желчи).

Один раз в год необходимо выполнять УЗИ печени и желчного пузыря и при наличии изменений сразу обращаться к врачу.

Записаться на УЗИ печени и желчного пузыря можно здесь

внимание: диагностика доступна не во всех городах

Для справки

Ищенко Василиса Владимировна

В 2015 году окончила Курский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело».

В 2016 году прошла интернатуру по специальности «Терапия» и в этом же году – профессиональную переподготовку по гастроэнтерологии.

С 2017 году занимает должность врача-гастроэнтеролога в ООО «Клинка Эксперт Курск».

Источник