Каким вирусом вызывается краснуха

КРАСНУХА (rubeola, син. краснуха коревая) — острая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом, характеризующаяся появлением сыпи на коже и увеличением лимфатических узлов.

Заболевание впервые упоминается Байю (G. de Baillou) в 16 в. В 1829 г. Вагнер (Wagner) дифференцировал Краснуху от кори и скарлатины. В самостоятельную нозологическую форму Краснуха выделена на международном конгрессе в Лондоне в 1881 г. Внимание к этой болезни возросло в связи с выявлением ее роли в возникновении врожденных пороков развития.

Этиология и патогенез

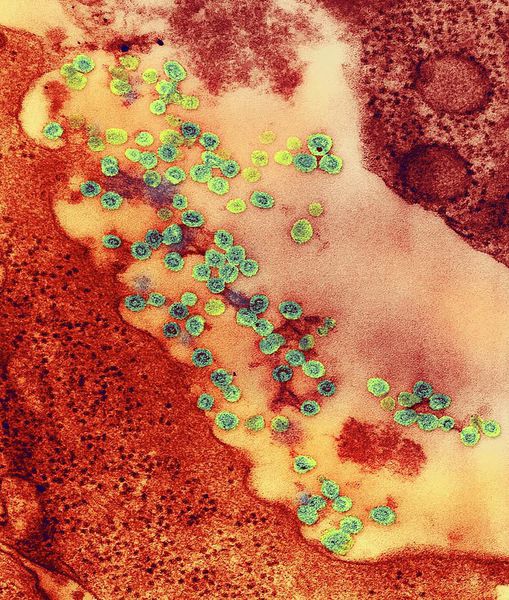

Вирус Краснухи выделен Паркменом (Р. D. Parkman) с сотр. и Уэллером и Невой (Т. Н. Weller, F. A. Neva) в 1961 г. Отнесен к роду рубивирусов семейства тогавирусов (см. Вирусы). Вирион диам. 60—75 нм, имеет сферическую форму и состоит из изометрически построенного нуклеокапсида, содержащего однотяжевую РНК, и внешней оболочки, имеющей 5—6 выступов длиной 5—8 нм. В составе вириона определяются липиды и ок. 8 полипептидов с различным молекулярным весом. Вирус термолабилен, но может сохраняться при t° — 20—70°, чувствителен к действию органических растворителей, стабилен при pH 6,8—8,1. Обладает комплементсвязывающей и гемагглютинирующей активностью. Размножается в клетках многих первичных и перевиваемых культур, однако только в немногих проявляет цитопатическое действие и образует бляшки; склонен вызывать хроническую инфекцию клеток, особенно эмбрионального происхождения. Отмечено размножение вируса в организме мелких лаб. животных (хорьки, морские свинки, кролики, крысы, мыши) и обезьяны.

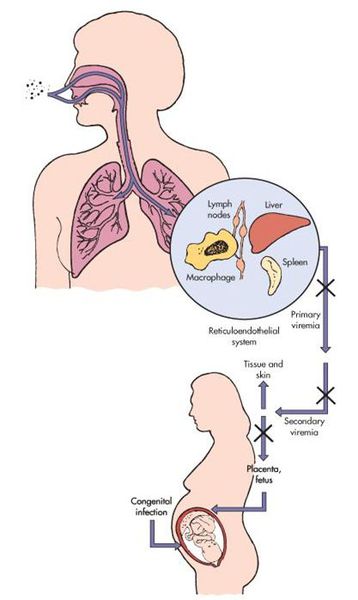

Возбудитель болезни проникает в организм через слизистую оболочку верхних дыхательных путей, а оттуда уже во второй половине инкубационного периода в кровь, обусловливая развитие вирусемии (см.). В стадии высыпания начинается продукция антител, содержание которых в крови достигает максимума через 2—3 и более недель после высыпания. Вирус К. проявляет тропизм к лимфатической ткани, вызывая характерное системное поражение лимф, узлов.

Патологическая анатомия

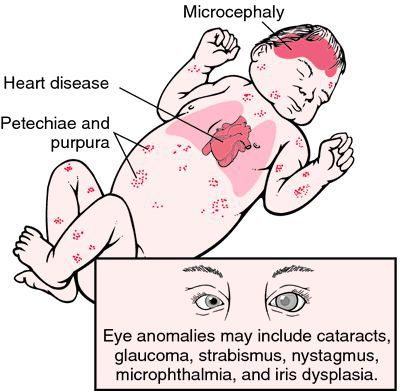

Вирус обладает особой способностью поражать эмбриональные ткани; при возникновении краснушной инфекции у женщины в первые три месяца беременности возникает хрон, инфекция эмбриона. Вирус К. тормозит митотическую активность клеток, оказывает цитодеструктивное действие с задержкой развития тканей и органов эмбриона, в результате чего возникают различные эмбриопатии (пороки развития мозга, органов зрения и слуха, сердца, скелета и пр.). При инфицировании в более поздние сроки беременности вирус поражает сосуды плаценты, обусловливая хрон, ишемию тканей и органов плода, нарушая их развитие. Патологическая анатомия К., возникающей при постнатальном заражении, не изучена.

Эпидемиология

Источником инфекции при Краснухе являются больные, у которых вирус может быть выделен за несколько дней до и в течение 2 нед. и более после высыпания. Источником заражения могут быть также лица, переносящие бессимптомную (инаппарантную) форму краснушной инфекции, к-рая выявляется серологическими реакциями. Дети, родившиеся с явлениями врожденной К., в течение нескольких месяцев и даже 1,5 —2 года после рождения могут быть также источниками инфекции. Заражение происходит воздушно-капельным путем. Восприимчивость к К. высокая, но ниже, чем при кори и ветряной оспе. Поражаются преимущественно дети в возрасте от 1 до 7 лет. Возможно заболевание взрослых, хотя большинство населения переносит эту инфекцию в детстве. После перенесенного заболевания развивается стойкий пожизненный иммунитет. При повторном инфицировании может отмечаться так наз. бустер-эффект — раннее и быстрое нарастание антител при отсутствии клин, проявлений болезни. Повышенная заболеваемость К. обычно имеет выраженную сезонность (зима, весна) и наблюдается каждые 4—5 лет.

Клиническая картина

Инкубационный период Краснухи в среднем 15—21 день. Продромальный период длится несколько часов, иногда 1 — 2 сут., часто оставаясь незамеченным. Он характеризуется незначительным подъемом температуры, слабо выраженными насморком и кашлем. Типичным симптомом К., который появляется за 2—3 дня до высыпания и исчезает через несколько суток после угасания сыпи, является припухание заднешейных, затылочных и других лимфатических узлов, которые увеличиваются до размеров крупной горошины, плотноваты и болезненны на ощупь. Сыпь появляется на лице, шее, распространяясь в течение нескольких часов по всему телу; она наиболее обильна на разгибательных поверхностях конечностей, на спине и ягодицах, может сопровождаться легким зудом. Сыпь имеет вид пятен бледно-розового цвета круглой или овальной формы, иногда слегка возвышающихся над кожей. Величина пятен различна — от булавочной головки до размеров чечевицы. Сыпь исчезает через 2—3 дня, не оставляя пигментации и последующего шелушения. Одновременно с кожным высыпанием у части больных на слизистой оболочке зева появляется энантема в виде мелких бледно-розовых пятнышек. Высыпание сопровождается подъемом температуры, чаще в пределах 38°; нередко в течение всего заболевания температура остается нормальной. Катаральные явления, возникшие в продромальном периоде, не усиливаются. Самочувствие больных, как правило, не нарушается. При исследовании крови в инкубационном периоде обнаруживаются небольшой лейкоцитоз и нейтрофилез, в стадии высыпания — лейкопения, лимфоцитоз и значительное количество плазматических клеток.

Взрослые переносят К. тяжелее: температура может достигать 39°, могут быть сильные головные боли, мышечные боли, выраженные катары слизистой оболочки носа и конъюнктивы глаз.

Осложнения

Серьезными осложнениями являются краснушные энцефалит (см.) и энцефаломиелит (см.); один случай этих осложнений приходится на 5—6 тысяч больных К. Артропатии, отиты, бронхопневмонии, нефриты, полиневриты также представляют большую редкость.

Рис. 4. Ребенок с признаками неонатальной тромбоцитопенической пурпуры при врожденной краснухе (желтуха как проявление гепатита и генерализованная сыпь)

При заболевании Краснухой беременных женщин в первые три месяца беременности (в период органогенеза) у плода часто (в среднем в 50% случаев) возникают пороки развития различных органов и систем (см. Эмбриопатии), в т. ч. синдром Грегга (катаракта, глухота, пороки сердца), может быть микроцефалия (см.), нарушение развития скелета и черепа. При заражении К. беременных женщин в более поздние сроки у плода как результат вирусного поражения развиваются Фетопатии (см.) — гемолитическая анемия, тромбоцитопеническая пурпура, гепатит (цветн. рис. 4), поражение костей, легких и пр.

Диагноз

Диагноз ставится на основании клин, симптоматики и данных эпидемиол, анамнеза.

Точная диагностика К. обеспечивается с помощью серол, методов. При выделении вируса пробы (смывы из носоглотки, кровь, мочу, послеабортные материалы) помещают в пробирки со стерильным р-ром, содержащим желатин или плазменный альбумин крупного рогатого скота и антибиотики. Для заражения чаще всего используют клетки RK-13 или ВНК 21/13S. Инокулированные культуры (культуры, в которые внесен вирус) подвергают 3—4 слепым пассажам для накопления вируса. Идентификацию вирусов (см.) проводят либо по наличию интерференции, обычно используя первичные культуры клеток и разрешающие вирусы ECHO—11 и вирусы везикулярного стоматита, либо прямым методом по проявлению цитопатического действия или образованию бляшек, используя клетки RK-13, ВНК-21, SIRK. Для нейтрализации вируса К. гипериммунные сыворотки получают иммунизацией кроликов, овец, свиней или используют сыворотки переболевших К. людей. Идентификацию вируса К. проводят также методом непрямой иммунофлюоресценции (см.), выполняемым по стандартной методике с использованием чаще всего клеток ВНК 21/13 S и RK-13 и названных гипериммунных сывороток. Находит применение иммунопероксидазный метод, модифицированный Джерны (G. Gerna), который предложил использовать для заражения клетки Vero, BS-C-1 и конъюгаты с иммунопероксидазой специфических человеческих IgG (прямой метод), а также козьих IgG против глобулинов человека (непрямой метод). Этот метод более прост и требует меньше времени, чем предыдущие.

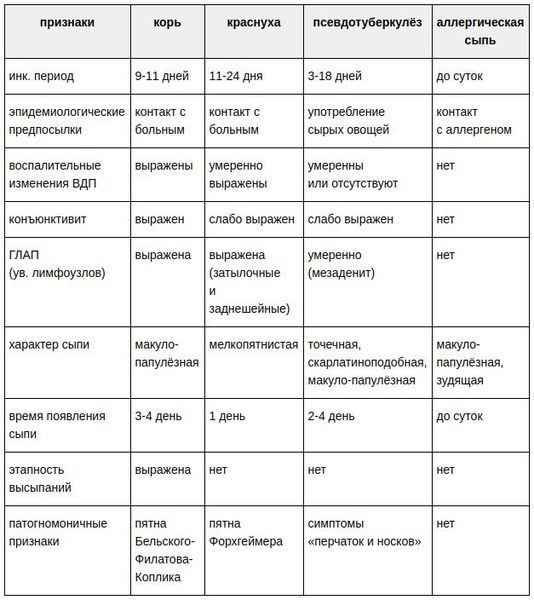

К. необходимо дифференцировать с корью (см.), от к-рой К. отличается слабой выраженностью катаров верхних дыхательных путей и лихорадочной реакции, отсутствием пятен Вельского — Филатова — Коплика и этапности высыпания, более бледной окраской и пятнистым характером сыпи, имеющей слабую склонность к слиянию и не оставляющей пигментации и шелушения, припуханием затылочных и заднешейных лимф, узлов. Реже К. приходится дифференцировать с инф. мононуклеозом (см. Мононуклеоз инфекционный), а также сыпью, возникающей при непереносимости лекарственных веществ (см. Лекарственная аллергия).

Лечение

Специальное лечение не проводится, иногда применяют симптоматические средства.

Прогноз благоприятный, исключая К. внутриутробного происхождения, при к-рой часто наблюдаются пороки развития, а также гибель плода и естественное прерывание беременности.

Профилактика

Больного изолируют из коллектива на 4 дня от начала высыпания. Однако, учитывая большую длительность заразительности больных, а также частоту инаппарантных форм Краснухи, нельзя рассчитывать на абсолютный эффект этой меры. Беременным женщинам следует избегать общения с больным К.; в случае заболевания К. некоторые авторы рекомендуют вводить им гамма-глобулин (10—30 мл) с целью профилактики поражений плода. Предложена активная иммунизация живой аттенуированной (ослабленной) вакциной.

Библиография: Агабабова В. В. и др. Поражение нервной системы при краснухе у детей, Педиатрия, № 11, с. 62, 1974; Анджапаридзе О. Г. и Червонский Г. И. Краснуха, М., 1975, библиогр.; Дранкин Д. И. и Годлевская М. В. Малые детские инфекции, с. 154, Саратов, 1975, библиогр.; Канторович Р. А. и др. Первый опыт проспективных и ретроспективных эпидемиолого-иммунологических исследований в связи с врожденной краснушной инфекцией, Журн, микр., эпид, и иммун., № 8, с. 42, 1973; Чернова М. П., Канторович Р. А. и Володина Н. И. Краснуха и врождённые пороки развития, Педиатрия, № 1, с. 17, 1977, библиогр.; Яковлева Н. В., Насибов М. Н. и Смородинцев А. А. Характеристика реактогенных свойств и эффективность живой вакцины против краснухи, Вопр, вирусол., № 3, с. 365, 1969; Ваdillet М. et Herzog Т. Gamma-globulines et rubeole, Presse m6d., t. 75, p. 799, 1967; Gerna G. Rubella virus identification in primary and continuous monkey kidney cell cultures by immuno-peroxidase technique, Arch. Virol., v. 49, p. 291, 1975; Gregg N. M. Congenital cataract following german measles in mother, Trans. Ophthal. Soc. Aust., v. 3, p. 35, 1941; Hofmann H. Impfung gegen Roteln, Wien. med. Wschr., S. 169, 1974, Bibliogr.; Horstmann D. M. Controlling rubella, Ann. intern. Med., v. 83, p. 412, 1975, bibliogr.; Horstmann D. М., Pajot T. G. a. Liebhaber H. Epidemiology of rubella, Amer. J. Dis. Child., v. 118, p. 133, 1969; International conference on rubella immunization, ibid., v. 118, p. 1, 1969; Mon-net P. Rubeole congenitale, Rev. Prat. (Paris), t. 21, p. 715, 1970; Parliman P. D. Attenuated rubella virus, New Engl. J. Med., v. 275, p. 569, 1966; Viral infections of humans, epidemiology and control, ed. by A. S. Evans, N. Y., 1976; Vivell O. Klinische Aspekte der Ro-telninfektion, Arztl. Lab., Bd 20, S. 303, 1974.

С. Д. Носов; Г. И. Червонский (этиол., мет. иссл.).

Источник

Над статьей доктора

Александрова Павла Андреевича

работали

литературный редактор

Маргарита Тихонова,

научный редактор

Сергей Федосов

Дата публикации 11 апреля 2018Обновлено 20 июля 2019

Определение болезни. Причины заболевания

Краснуха (Rubeola) — вирусное заболевание острого характера. Формируется при попадании в организм вируса краснухи, поражающего эпителиальную ткань верхних воздухоносных путей, группы регионарных лимфоузлов и кожу.

Клинические характеристики: синдромом общей инфекционной интоксикации, мелкопятнистая экзантема, генерализованная лимфаденопатия, фарингит и не ярко выраженный конъюнктивит. Развитие заболевания в типичном (детском и юношеском) возрасте характеризуется не тяжёлым доброкачественным течением.

Этиология

Царство — вирусы

Подцарство — РНК-содержащие

Семейство — Togaviridae

Род — Rubivirus

вид — возбудитель краснухи (Rubella virus)

Синдромы заболевания впервые были описаны в 1740 году Ф. Хофманом (Германия). Выделили вирус лишь в 1961 году. Это сделали несколько независимых учёных: Т.X. Уэллером, П.Д. Паркманом, Ф.А. Невой.

Вирион (вирусная частица) возбудителя представляет форму сферы. Генетический материал выполнен одноцепочечной РНК, покрытой капсидом и внешним липидным контуром, на поверхности которого локализуются шипы (при их помощи вирус прикрепляется к клеткам). В структуре вируса различают три белка: С, Е1 и Е2. Е1 (гемагглютинин) и Е2 (протективный антиген) — гликопротеины (или шипы), локализующиеся во внешнем покрове вириона. Имеют единый серотип.

Вирус способен разрушать и склеивать человеческие эритроциты (гемолитические свойства), благодаря наличию нейраминидазы поражает нервную ткань.

Очень нестоек в окружающей среде: восприимчив к ультрафиолетовому излучению, при подсушивании и воздействии дезинфектантов (средств против микроорганизмов) погибает мгновенно. Неплохо сохраняется при пониженных температурах. Возможна культивация вируса на культурах клеток.[4]

Эпидемиология

Сугубо антропоноз. Источник инфекции — заражённый человек (не исключая больного с атипичной формой краснухи). Инфицированный заразен от последней недели инкубации и до первой недели после появления сыпи. Выделение заражающих вирионов у детей с врожденной краснушной инфекцией (синдром врождённой краснухи — СВК) возможно до двух лет. Наиболее высокий уровень риска СВК представляется в тех районах, где у молодых женщин нет коллективного иммунитета к данному заболеванию (после вакцинации или ранее перенесённой краснухи). До того, как в обиход ввели прививки от вируса краснухи, примерно четыре новорождённых ребёнка из тысячи рождались с СВК.

Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным (аэрозольным) путём, а также вертикальным — трансплацентарным (если женщина заболевает краснухой во период беременности). Теоретически возможно заражение от недавно привитых людей (хотя по факту — это редкий случай, в основном бывает у людей с выраженным иммунодефицитом).

В последние десятилетия ввиду масштабной кампании по вакцинации краснуха и СВК фактически устранены в ряде развитых и в некоторых развивающихся стран.

У матери, привитой или переболевшей корью, имеется иммунитет к заболеванию, который она передаёт своему ребёнку. Поэтому такие дети имеют врождённый иммунитет, впоследствии снижающийся и исчезающий примерно к шести месяцам (т. е. через время дети обретают восприимчивость к инфекции). В основном краснухой болеют дети, которые переносят заболевание сравнительно благоприятно, и подростки. Сейчас же это заболевание зачастую возникает и у взрослых, протекает оно значительно тяжелее и, в основном, атипично. Причина тому — отказ большинства людей от профилактической вакцинации.

Сезонный характер заболевания — весенне-зимний. После перенесения инфекции и прохождения полного курса вакцинации возникает стойкий пожизненный иммунитет (в некоторых случаях после прививок требуется ревакцинация во взрослом возрасте, что особенно актуально у женщин детородного возраста, которые не болели краснухой).[5]

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы краснухи

Период инкубации: от 11 суток до 24 дней.

Острый характер заболевания вначале (т. е. проявление основного синдрома происходит в первые сутки от начала инфицирования). У взрослого человека развитие заболевания иногда может запаздывать ввиду особенностей иммунной системы.

К синдромам краснухи относятся:

- общеинфекционный синдром с проявлением интоксикации (обычно умеренно выраженный);

- мелкопятнистая сыпь;

- энантемы — высыпания на слизистых оболочках (пятна Форхгеймера);

- конъюнктивит (умеренно выраженный);

- генерализованная лимфаденопатия — увеличение лимфоузлов (ГЛАП);

- поражение респираторного тракта (фарингит);

- увеличение селезёнки и печени (гепатоспленомегалия).

Начало заболевания характеризуется лёгким недомоганием, терпимыми головными болями, лёгким ознобом, болями в суставах и мышцах, нарушениями сна (бессонницей), ухудшениями аппетита. Температура тела зачастую субфебрильная (37,1-38°C). Наступает першение в горле, лёгкий сухой кашель, заложенность носа/насморк, светобоязнь. В конце первого дня на кожных покровах появляется высыпание, с приходом которого значимо возрастает выраженность общеинфекционного синдрома и воспалительного процесса слизистых оболочек.

Во время осмотра обнаруживаются небольшие пятнышки, появляющиеся повсеместно (кроме подошв и ладоней). У взрослых пациентов они могут быть макуло-папулёзными. Бледно-розовую сыпь со сгущением в области лица в виде «бабочки» и в плечевом поясе, иногда в районе локтевых сгибов называют симптом Пастиа (при этом цвет кожи остаётся неизменным). Часто человек, больной краснухой имеет вид «ошпаренного кипятком». Угасание сыпи происходит за 3-4 дня без шелушения и пигментации.

Группы затылочных, заднешейных и околоушных (регионарных) лимфоузлов увеличены, слабо болезненны. Иногда выявляется укрупнение селезёнки и печени.

Во время проведения фарингоскопии можно отметить умеренную гиперемию слизистой оболочки ротоглотки (покраснение вследствие притока крови), на слизистой оболочке мягкого нёба может быть обнаружена энантема — небольшие пятнышки, имеющие бледно-розовый окрас (пятна Форхгеймера).

Различают следующие случаи краснухи:

- «Подозрительный» — острое заболевание с одним или несколькими типичными клиническими признаками инфекции;

- «Вероятный» — острое заболевание с клиническими признаками краснухи, эпидемиологически связанное с иным эпизодом данной инфекции (подозрительным или подтверждённым);

- «Подтвержденный» — лабораторно доказанное заболевание, классифицированное ранее как «подозрительный» или «вероятный» случай. Данный лабораторно подтверждённый случай может иметь стёртую, атипичную форму.

Бывает так, что лабораторное исследование невозможно. Тогда «вероятная» краснуха классифицируется как «подтверждённая».

Окончательно диагноз краснухи может быть установлен только путём изучения результатов лабораторных исследований (клиническое подтверждение диагноза; установление связи с иными эпизодами данной инфекции, которые подтверждены в лабораторных условиях).

Достаточно редкой разновидностью краснухи в настоящее время является врождённая краснушная инфекция (СВК), возникающая в момент заражения плода внутри материнского утроба инфекцией. Последствия этого достаточно печальные: возможен самопроизвольный аборт на ранних сроках, гибель плода в момент беременности, появление на свет ребёнка с СВК. На частоту и тяжесть поражения плода влияет срок беременности, на котором произошло проникновение инфекции в организм (в первые четыре недели беременности — тяжёлое поражение — до 60% случаев; в три месяца — до 15%; в четыре месяца — до 6%; с пятого месяца риск СВК — 1,7%). К врождённым дефектам, которые связывают с СВК, относят болезни сердца, глазные болезни (ухудшение остроты зрения, катаракта, нистагм (непроизвольное колебательное движение глаз), микрофтальмия (атрофия глазного яблока), врождённая глаукома), стабизм (косоглазие), снижение слуха, отдалённые задержки умственного развития.[3][6]

Патогенез краснухи

Входными воротами для вируса краснухи служит эпителий верхних дыхательных путей. Так он внедряется в человеческий организм и локализуется, накапливается и размножается в регионарных лимфоузлах. После вирус прорывается в кровь — появляется вирусемия (распространение вируса по телу). Благодаря эпителиотропным свойствам вируса краснухи, возникают высыпания, персистенция (длительное прибывание микроорганизмов) в лимфоузлах вызывает их гиперплазию, возможно поражение тромбоцитов.

Антитела М класса начинают образовываться и персистировать в кровеносном русле через 1-2 дня с момента начала болезни.

В момент заражения краснухой во время протекания беременности (у женщин без иммунитета!) вирус попадает в слои эпителия ворсинок хориона, а также в эндотелиальные клетки кровеносных сосудов плаценты. Это, в свою очередь, вызывает затяжную ишемию (уменьшение кровоснабжения) органов и тканей плода. Нарушение клеточного цикла приводит к развитию хромосомных нарушений, что обуславливает гибель или тяжёлый порок развития плода (важную роль играет срок беременности, на котором произошло заражение инфекцией).[4][7]

Классификация и стадии развития краснухи

В основе нижеприведённой систематизации краснухи лежит классификация по А.П. Казанцеву.

Исходя из клинической формы заболевания краснуха бывает:

1. Приобретённой:

- типичная;

- атипичная (без высыпаний);

- инаппарантной (субклинические формы, в основном только по выявлению антител);

2. Врождённой:

- с врождённым пороком сердца;

- с поражением нервных структур;

- с поражением слухового пути;

- с поражением глаз;

- смешанные.

Выделяют три степени тяжести краснухи:

- лёгкая;

- средняя;

- тяжёлая.

Отдельно рассматривают резидуальное (оставшееся после заболевания) проявление врождённой краснухи.

Осложнения краснухи

1.артропатия (артралгия и артрит) — проявление признаков происходит спустя 1-2 дня после исчезновения высыпаний, длится 5-10 суток, сопровождается нарушениями в отношении суставов (припухлость и болезненность), проходит бесследно;

2. тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) — крупная геморрагическая экзантема (высыпание) петехиального типа, не исключена возможность кровоточивости дёсен, гематурии (присутствия крови в моче);

3. энцефалит — спустя пять суток от момента появления высыпаний происходит обострение боли в голове, судороги, менингеальная и очаговая симптоматика, кома;

4. серозный менингит.[4][5]

Диагностика краснухи

Лабораторная диагностика:

- развёрнутый клинический анализ крови (лейкопения, относительный лимфо- и моноцитоз, появление плазматических клеток менее 20%, иногда небольшое количество атипичных мононуклеаров, СОЭ в норме или повышена); если развивается осложнение, то происходят соответствующие изменения.

- клинический анализ мочи (гематурия);

- серологическая диагностика (обнаружение в кровяной сыворотке антител, относящихся к классам М и G, методом ИФА, установление наличия авидности антител класса G, краснушного вируса, используя метод полимеразной цепной реакции — ПЦР) — является стандартом лабораторной диагностики;

- допустимо проведение диагностики с помощью метода ПЦР из материала слизи носоглотки, спинномозговой жидкости, урины.

При развитии осложнений прибегают к соответствующим методам диагностики применительно к конкретной ситуации.

Отдельному рассмотрению подлежит лабораторное исследование беременных женщин (в особенности тех, кто не был вакцинирован и не болел краснухой), поскольку для них заболевание наиболее опасно. Согласно Санитарным правилам, женщинам «в положении», находившимся в очаге инфекции, необходимо обратиться к врачу для наблюдения за состоянием здоровья и пройти динамическое серологическое обследование (определить наличие IgM и IgG антител).[7]

| Результаты I обследования | Назначения | ||

|---|---|---|---|

| После I обследования | После II обследования | После III обследования | |

| IgG обнаруженыIgM отсутствуют | повторный анализ спустя 10-14 суток* | риска СВК нет, наблюдение прекращается | — |

| IgG и IgM антитела не обнаружены | исключение контакта с инфицированным, повторный анализ спустя 10-14 суток | если результат тот же — повторный анализ спустя 10-14 суток | если результат не изменился — наблюдение прекращается |

| если присутствуют IgM и отсутствуют IgG — повторный анализ спустя 10-14 суток | если антитела IgG и IgM выявлены — возможен риск СВК | ||

| антитела IgG и IgM выявлены | возможен риск СВК, повторный анализ спустя 10-14 суток** | подтверждается диагноз СВК***, женщинам предлагают самостоятельно решить, будут ли они прерывать беременность | — |

Источник