Глюкозо лактатный цикл кори

В клетках организма всегда существует потребность в глюкозе:

- для эритроцитов глюкоза является единственным источником энергии,

- нервная ткань потребляет около 120 г глюкозы в сутки и эта величина практически не зависит от интенсивности ее работы. Только в экстремальных ситуациях (длительное голодание) она способна получать энергию из неуглеводных источников (кетоновые тела),

- глюкоза играет весомую роль для поддержания необходимых концентраций метаболитов цикла трикарбоновых кислот (в первую очередь оксалоацетата).

Таким образом, при определенных ситуациях – при низком содержании углеводов в пище, голодании, длительной физической работе, т.е. когда глюкоза крови расходуется и наступает гипогликемия, организм должен иметь возможность синтезировать глюкозу и нормализовать ее концентрацию в крови. Это достигается реакциями глюконеогенеза, идущими в печени.

По определению, глюконеогенез – это синтез глюкозы из неуглеводных компонентов: лактата, пирувата, глицерола, кетокислот цикла Кребса и других кетокислот, из аминокислот.

Необходимость глюконеогенеза и его значение для организма демонстрируют два цикла – глюкозо-лактатный и глюкозо-аланиновый.

Глюкозо-лактатный цикл (цикл Кори)

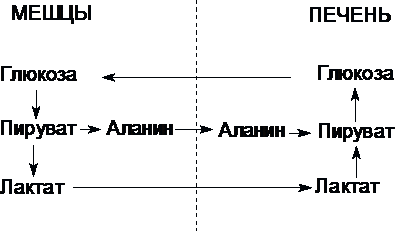

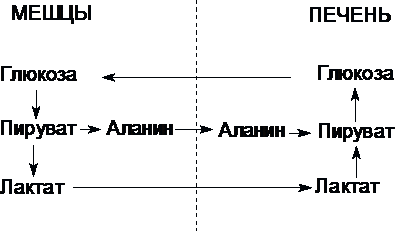

Глюкозо-лактатный цикл – это циклический процесс, объединяющий реакции глюконеогенеза и реакции анаэробного гликолиза. Глюконеогенез происходит в печени, субстратом для синтеза глюкозы является лактат, поступающий в основном из эритроцитов или мышечной ткани.

В эритроцитах молочная кислота образуется непрерывно, так как для них анаэробный гликолиз является единственным способом образования энергии.

В скелетных мышцах высокое накопление молочной кислоты (лактата) является следствием гликолиза при очень интенсивной, субмаксимальной мощности, работе, при этом внутриклеточный рН снижается до 6,3-6,5. Но даже при работе низкой и средней интенсивности в скелетной мышце всегда образуется некоторое количество лактата.

Убрать молочную кислоту можно только одним способом – превратить ее в пировиноградную кислоту. Однако сама мышечная клетка ни при работе, ни во время отдыха не способна превратить лактат в пируват из-за особенностей изофермента лактатдегидрогеназы-5. Зато клеточная мембрана высоко проницаема для лактата и он движется по градиенту концентрации наружу. Поэтому во время и после нагрузки (при восстановлении) лактат легко удаляется из мышцы. Это происходит довольно быстро, всего через 0,5-1,5 часа в мышце лактата уже нет. Малая часть молочной кислоты выводится с мочой.

Большая часть лактата крови захватывается гепатоцитами, окисляется в пировиноградную кислоту и вступает на путь глюконеогенеза. Глюкоза, образованная в печени, используется самим гепатоцитом или возвращается обратно в мышцы, восстанавливая во время отдыха запасы гликогена. Также она может распределиться по другим органам.

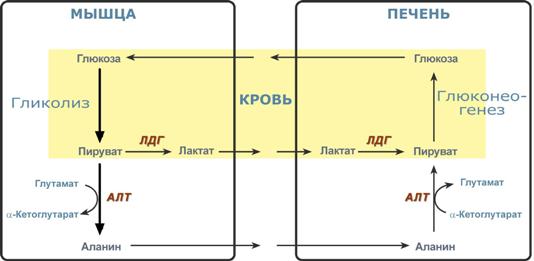

Глюкозо-лактатный (выделен желтым) и глюкозо-аланиновый циклы

Глюкозо-аланиновый цикл

Целью глюкозо-аланинового цикла также является уборка пирувата, но кроме этого решается еще одна немаловажная задача – доставкааминного азота из мышцы в печень.

При мышечной работе и в покое в миоците распадаются белки и образуемые аминокислоты трансаминируются с α-кетоглутаратом и полученный глутамат взаимодействует с пируватом. Образующийся аланин является транспортной формой аминного (аминокислотного) азота и пирувата из мышцы в печень. В гепатоците идет обратная реакция трансаминирования, аминогруппа через глутамат передается на синтез мочевины, пируват используется для синтеза глюкозы.

Кроме мышечной работы, глюкозо-аланиновый цикл активируется во время голодания, когда белки мышц и других тканей распадаются и многие аминокислоты используются в качестве источника энергии, а их азот необходимо доставить в печень.

Источник

Лактат – конечный продукт анаэробного окисления глюкозы в мышцах, особенно в белых мышечных волокнах, где митохондрий меньше, чем в красных. Может включаться в глюконеогенез после окисления до пирувата в лактатдегидрогеназной реакции. При продолжительной физической работе основным источником лактата является скелетная мускулатура, в клетках которой преобладают анаэробные процессы. Накопление молочной кислоты в мышцах ограничивает их работоспособность. Это связано с тем, что при повышении концентрации молочной кислоты в ткани снижается уровень рН (молочнокислый ацидоз). Изменение рН приводит к ингибированию ферментов важнейших метаболических путей. В утилизации образующейся молочной кислоты важное место принадлежитглюкозо-лактатному циклу Кори.

Цикл Кори и глюкозо-аланиновый цикл (пояснения в тексте).

Лактат, образовавшийся в мышцах, переносится кровью в печень, где в процессе глюконеогенеза превращается в глюкозу, которая с током крови может возвращаться в работающую мышцу. В печени часть лактата может окисляться до углекислого газа и воды, превращаться в пируват и вовлекаться в общий путь катаболизма.

Значение цикла Кори:

1. Регуляция постоянного уровня глюкозы в крови.

2. Обеспечивает утилизацию лактата.

3. Предотвращает накопление лактата (снижение рН – лактоацидоз).

4. Экономичное использование углеводов организмом.

Регуляция обмена углеводов осуществляется на уровне тканей – кровь, печень, мышцы.

Глюкогенные аминокислоты, к которым относятся большинство белковых аминокислот. Ведущее место в глюконеогенезе среди аминокислот принадлежит аланину, который может превращаться в пируват путём трансаминирования. При голодании, физической работе и других состояниях в организме функционирует глюкозо-аланиновый цикл, подобный циклу Кори для лактата (рисунок 16.2). Существование цикла аланин – глюкоза препятствует отравлению организма, так как в мышцах нет ферментов, утилизирующих аммиак. В результате тренировки мощность этого цикла значительно возрастает.

Другие аминокислоты могут, подобно аланину, превращаться в пируват, а также в промежуточные продукты цикла Кребса (α-кетоглутарат, фумарат, сукцинил-КоА). Все эти метаболиты способны преобразовываться в оксалоацетат и включаться в глюконеогенез.

Глицерол – продукт гидролиза липидов в жировой ткани.Этот процесс значительно усиливается при голодании. В печени глицерол превращается в диоксиацетонфосфат – промежуточный продукт гликолиза и может быть использован в глюконеогенезе.

Жирные кислоты и ацетил-КоА не являются предшественниками глюкозы. Окисление этих соединений обеспечивает энергией процесс синтеза глюкозы.

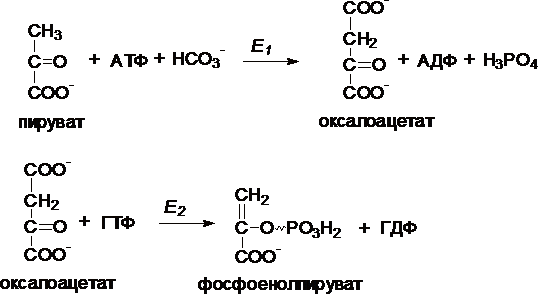

Энергетический баланс. Путь синтеза глюкозы из пирувата (рисунок 16.6) содержит три реакции, сопровождающиеся потреблением энергии АТФ или ГТФ:

а) образование оксалоацетата из пирувата (затрачивается молекула АТФ);

б) образование фосфоенолпирувата из оксалоацетата (затрачивается молекула ГТФ);

в) обращение первого субстратного фосфорилирования – образование 1,3-дифосфоглицерата из 3-фосфоглицерата (затрачивается молекула АТФ).

Каждая из этих реакций повторяется дважды, так как для образования 1 молекулы глюкозы (С6) используются 2 молекулы пирувата (С3). Поэтому энергетический баланс синтеза глюкозы из пирувата составляет – 6 молекул нуклеозидтрифосфатов (4 молекулы АТФ и 2 молекулы ГТФ). При использовании других предшественников энергетический баланс биосинтеза глюкозы отличается.

Источник

Глюкоза

+ 2 АДФ + 2 H3PO4 =

2 Лактат + 2 АТФ + 2 Н2О

В

анаэробном гликолизе АТФ образуется

только за счет субстратного фосфорилирования

(2

моль АТФ на 1моль глюкозы).

Значение

анаэробного гликолиза особенно велико

для скелетных мышц. В интенсивно

работающих скелетных мышцах мощность

механизма транспорта кислорода

оказывается недостаточной для обеспечения

энергетической потребности, в этих

условиях резко усиливается анаэробный

гликолиз, и в мышцах накапливается

молочная кислота. Особое значение

анаэробный гликолиз имеет при

кратковременной интенсивной работе.

Так, бег в течение 30 с полностью

обеспечивается анаэробным гликолизом.

Однако уже через 4-5 мин бега энергия

поставляется поровну анаэробным и

аэробным процессами, а через 30 мин –

почти целиком аэробным процессом. При

длительной работе в аэробном процессе

используется не глюкоза, а жирные

кислоты.

Эритроциты

вообще не имеют митохондрий, поэтому

их потребность в АТФ удовлетворяется

только за счет анаэробного гликолиза.

Интенсивный гликолиз характерен также

для злокачественных опухолей.

Цикл Кори (глюкозо-лактатный цикл) и глюкозо-аланиновый цикл.

Молочная

кислота не является конечным продуктом

обмена, но ее образование – тупиковый

путь метаболизма: ее дальнейшее

использование связано опять с превращением

в пируват. Из клеток, в которых происходит

гликолиз, образующаяся молочная кислота

поступает в кровь и улавливается в

основном печенью, где и превращается в

пируват. Пируват в печени частично

окисляется, а частично превращается в

глюкозу. Часть пирувата в мышцах путем

трансаминирования превращается в

аланин, который транспортируется в

печень, и здесь снова образует пируват.

Рис.

Цикл Кори и глюкозо-аланиновый цикл

Биосинтез глюкозы (глюконеогенез).

Глюконеогенез

протекает в основном по тому же пути,

что и гликолиз, но в обратном направлении.

Однако три реакции гликолиза необратимы,

и на этих стадиях реакции глюконеогенеза

отличаются от реакций гликолиза.

Обходные пути глюконеогенеза.

I.

Первый обходной путь – превращение

пирувата в фосфоенолпируват.

Это

превращение осуществляется под действием

двух ферментов – пируваткарбоксилазы

(Е1) и карбокикиназы

фосфоенолпирувата (Е2).

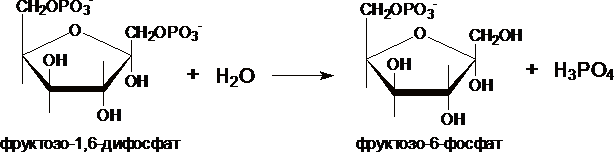

II. Превращение

фруктозо-1,6-дифосфата во

фруктозо-6-фосфат катализирует

фермент фруктозо-1,6-дифосфатаза.

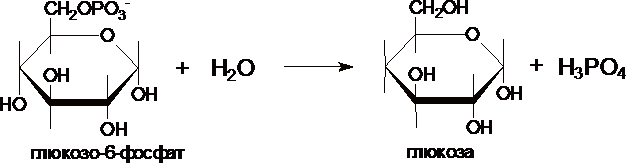

III. Образование

глюкозы из глюкозо-6-фосфата катализирует

фермент глюкозо-6-фосфотаза .

Этот

фермент отсутствует в клетках мозга,

скелетных мышц и др. тканях, поэтому

глюконеогенез, протекающий в этих тканях

не может поставлять глюкозу в кровь.

Глюкозо-6-фосфатаза локализована в

почках и, особенно, в печени, и

глюкозо-6-фосфат может превращаться в

глюкозу, если ее уровень в крови снижен.

Пентозофосфатный путь (пфп). Значение пфп.

Большая

часть глюкозы расщепляется по

гликолитическому пути. Наряду с гликолизом

существуют второстепенные пути

катаболизма глюкозы, одним из которых

является пентозофосфатный путь (ПФП).

Пентозофосфатный путь скорее даже –

анаболический путь, который использует

6 атомов С глюкозы для синтеза пентоз и

восстановительных эквивалентов в виде

НАДФН, необходимых для образования

липидов в организме. Однако, этот путь

– окисление глюкозы, и при определенных

условиях может завершиться полным

окислением глюкозы до СО2 и

Н2О.

Главные функции этого цикла следующие:

Генерирование

восстановительных эквивалентов в виде

НАДФН для восстановительных реакций

биосинтеза. Ферменты, которые катализируют

реакции восстановления, часто используют

в качестве кофактора НАДФ+/НАДФН,

а окислительные ферменты – НАД+/НАДН.

Восстановительные реакции биосинтеза

жирных кислот и стероидных гормонов

требуют НАДФН, поэтому клетки печени,

жировой ткани и др., где протекает синтез

липидов, имеют высокий уровень ферментов

ПФП. В печени около 30% глюкозы подвергаются

превращениям в

ПФП.

НАДФН

используется при обезвреживании лекарств

и чужеродных веществ в монооксигеназной

цепи окисления в печени.

НАДФН

предохраняет ненасыщенные жирные

кислоты эритроцитарной мембраны от

аномальных взаимодействий с активным

кислородом. Кроме того, эритроциты

используют реакции ПФП для генерирования

больших количеств НАДФН, который

необходим для восстановления глутатиона,

участвующего в системе обезвреживания

активного кислорода, что позволяет

поддерживать нормальную степень

окисления Fe2+ в

гемоглобине.

Снабжение

клеток рибозо-5-фосфатом для синтеза

нуклеотидов, нуклеотидных коферментов

и нуклеиновых кислот. Превращение

рибонуклеотидов в дезоксирибонуклеотиды

также требует НАДФН, поэтому многие

быстро пролиферирующие клетки требуют

больших количеств НАДФН.

Хотя

это не значительная функция ПФП, он

принимает участие в метаболизме пищевых

пентоз, входящих в состав нуклеиновых

кислот пищи и может превращать их

углеродный скелет в интермедиаты

гликолиза и глюконеогенеза.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Глюкозо-лактатный

цикл –

это циклический процесс, объединяющий

реакции глюконеогенеза и реакции

анаэробного гликолиза. Глюконеогенез

происходит в печени, субстратом для

синтеза глюкозы является лактат,

поступающий в основном

из эритроцитов или мышечной

ткани.

В эритроцитах молочная

кислота образуется непрерывно, так как

для них анаэробный гликолиз является

единственным способом образования

энергии.

В скелетных

мышцах высокое

накопление молочной кислоты (лактата)

является следствием гликолиза при очень

интенсивной, субмаксимальной мощности,

работе, при этом внутриклеточный рН

снижается до 6,3-6,5. Но даже при работе

низкой и средней интенсивности в

скелетной мышце всегда образуется

некоторое количество лактата.

Убрать

молочную кислоту можно только одним

способом – превратить ее в пировиноградную

кислоту. Однако сама мышечная клетка

ни при работе, ни во время отдыха не

способна превратить лактат в пируват

из-за особенностей изофермента

лактатдегидрогеназы-5. Зато клеточная

мембрана высоко проницаема для лактата

и он движется по градиенту концентрации

наружу. Поэтому во время и после нагрузки

(при восстановлении) лактат легко

удаляется из мышцы. Это происходит

довольно быстро, всего через 0,5-1,5 часа

в мышце лактата уже нет. Малая часть

молочной кислоты выводится с мочой.

Большая

часть лактата крови захватывается

гепатоцитами, окисляется в пировиноградную

кислоту и вступает на путь глюконеогенеза.

Глюкоза, образованная в печени используется

самим гепатоцитом или возвращается

обратно в мышцы, восстанавливая во время

отдыха запасы гликогена. Также она может

распределиться по другим органам.

Глюкозо-лактатный (выделен желтым) и глюкозо-аланиновый циклы

35.

Биохимические аспекты сахарного диабета,

как самого распространенного нарушения

углеводного обмена.

Стр.

-174, Губский

36.

Биохимические основы возникновения

основных клинических проявлений

сахарного диабета.Глюкозотолерантный

тест.

Стр.

174-175 , Губский

37.

Липиды. Биологическая роль. Классификация.

Стр.

348 – Гонский

38.

Высшие жирные кислоты. Роль полиненасыщенных

жирных кислот в организме.

Стр.

349 , –

Гонский

39.

Роль липидов в организме человека.

Жиры

входят в состав всех клеток организма

и участвуют в ряде обменных процессов,

являются «запасными» клетками организма,

выполняющими функции по аккумуляции

химической энергии и использованию ее

при недостатке пищи.

Липиды

состоят из жирных кислот, которые делятся

на насыщенные и ненасыщенные.

Насыщенные

жирные кислоты

Насыщенные

— содержатся преимущественно в животных

жирах, а также могут частично синтезироваться

из углеводов и даже из белков. Именно

избыток насыщенных жирных кислот в

питании человека приводит к нарушению

обменных жировых процессов, повышению

уровня холестерина в крови.

Растительные

жиры содержат в основном ненасыщенные

кислоты. В некоторых растительных

продуктах их содержится достаточно

много, например, в орехах — 65 %, в овсяной

крупе — 7 %, в гречневой крупе — 3 %.

Ненасыщенные

жирные кислоты

Ненасыщенные

жирные кислоты, особенно такие, как

линолевая, линолиновая и арахидоновая,

играют важную роль в обменных процессах

организма человека. Они не могут

синтезироваться и потому являются

незаменимыми и должны поступать в

организм извне. Ненасыщенные жирные

кислоты входят в состав клеточных

мембран и других структурных элементов

тканей и участвуют в обменных реакциях,

обеспечивая процессы роста, нормальные

структурные функции, нормальное строение

капилляров, их проницаемость, что

особенно важно в протекании тканевых

процессов. Ненасыщенные жирные кислоты

способствуют удалению холестерина из

организма, тем самым препятствуя развитию

атеросклероза. Потребность организма

в полиненасыщенных жирных кислотах

составляет 20–25 г в сутки, и за счет этих

кислот необходимо обеспечивать до 5 %

общей калорийности рациона питания

человека.

Фосфолипиды

— лецитин, холин, кефалины, также

участвуют в регуляции холестеринового

обмена, препятствуют накоплению

холестерина, то есть обладают липотропным

действием. Больше всего фосфолипидов

в зерне, бобовых, нерафинированных

растительных маслах, картофеле.

40.

Классификация липидов. Охарактеризуйте

особенности строения и функции различных

классов липидов.

Стр.

348 – Гонский

41.

Классификация липидов. Сложные липиды,

их строение и роль.

Стр.

348, Гонский

Сложные

липиды – помимо жирных кислот и спиртов

содержат другие компоненты различной

химической природы. К ним относятся

фосфолипиды и гликолипиды.

Стр.

352-355, Гонский

42.

Переваривание и всасывание липидов в

пищеварительном тракте; ресинтез жира

в клетках кишечника; транспортные формы

липидов.

Стр.

– 357, Гонский

43.

Химический состав и функции желчи.

Желчные кислоты. Структура, биологическая

роль.

Стр.-

357,Гонский абзац -3

44.

Превращение жирных кислот в тканях.

b-окисление, его связь с общими путями

катаболизма; энергетический эффект.

Стр.-366,

Гонский

45.

Биосинтез жирных кислот: последовательность

реакций, локализация процесса,

характеристика ферментов.

Стр.

– 201, Губский, 373, 382 – Гонский

46.

Кетогенез и кетолиз; причины кетоза и

нетоацидоза у больных сахарным диабетом

и голодающих; диагностическое определение

ацетона в моче.

Стр.

371- Гонский, 197 –Губский

47.

Кетоновые тела. Химическая природа;

роль, диагностическое определение

кетоновых тел в моче.

Стр.

– 198, Губский

Соседние файлы в предмете Биохимия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

OÊã

ðp!ñRxDò[À7Õx)o9±··Ø¨çHìáÉ@^OÞ#ñþÆûÐç®)Ê!Æ»ÉûK¬$ÑIü¨·Aï>©¿CÿþçC¤C®z¤¬§ÖSuÔO´’¢8´]:T1ôÓaÃSÃ}ßþáðo±hDàOø#ÍF5fTÑ£&cqñWeúÑcF;n®$aƤ7Í;alíØEËDrѸÐ7&¼Q+&ÀNgÃÙ¿í0+1{5¾xü×VMh|sü¹oþ}bÂÄ’-t{²=zÈ×üA#ä}ß_À0}Τo·mf£

Ê|æs¤øFrHAÊE Áè°øAlî#£àBÉ”ìÐÈ0ñ6

_Á,ÈÁá©0m+óíɹQø¹tllûÆSÈ,¡Nyß^8~i¦êÌ

[$kBFïËÉû4b’,&Ð÷Ê`Ú´¼CÂ*³äÃÑr9ä=ÜþDpO

V(eXAÂëyñeP|TfË¡3Äø

,r_ðQ-²]üþýïE½ÞMn²Ýò,EQ¸ø%¸¯LHmöq};ï76¿$ê![¿ZÓ û%ÑâÀ¸æú0fwz{KvÖy·´Ö×iñlØÅò³mä}Ø¥;}æÂeT¿Å?2É(~tw¯8

ãà ÓußR!Z8 Q òyÆÀcÀöNÃ&o>:59¡î3-ÞóÀñôËû,_ÙæÜÙG

C¼!n

|¹©ó”Éþh:*àÀ ¡m

SFr}4_ùSõÀÀzù寫~ ”00¿4f꺻ªÎdVAHç)N/eÞW;½-Ò»t9÷%½ÔcÜF°Æ!}’à`÷0·¢8£y·ÍyÕ§óc㩬

Ñz¼þ°ÝeÙb{ÛårEFá^ÖxdVHZ4³Û?Àcŧ[`ý ÿru2Ìe1&¯ª£ý±è[ó[~£¦oâvLv¦¼(#¯XÌ÷Cn!&Ög0T ÏZôoAò¡à

äCDri4

è8

ù±]Ðò¦|O>`ªÿç }MçË8Í Ñë4ÏÂvã©á¬H23ò@Zãæ’s_÷Øùï`

Cã0ÿÝí ØÂÂb¸ñ=;öI¨ Yâ?¹”´é¢ð榿~ÀhþhÄÖí

oGq%Lýð#×dÐYaIýñzæ£v§K6¬]¸ó X(óÓ³ü(9÷è÷4ïê¥ÐL¡ú¿ ¨¦à>Ç7°ÝPz»aØ|0 PSÀXð’üðtݹ;¢oÞFôÆ¥Zybû{^bÁwsýwn],Bä7a2Ìüú>{²ë¤Sb×

¡à¢Û¼_u65wkq^éáåé!FFë

ï`ü¶]ëE¶.»V-v¼òD]|âl³ï#c÷àaÑccÂ-B(ýfÀðŬoÑL4kÂT4 >#Î+¬j{_¶±ÄB*¼ö’ø1ó¶^yõòÜÍ;÷Î-F£½SöÅ{²|$ÃE«q!~®)ÄÅį

±¾¥Å«a’>òÇâ´Üþ.cL³HÿÆ#0Ühþpò»«¸nîmUk=Ë2H¸kíÎ}ÅÞ]YÙÊÔl¶s¡7ùfðÑÛ7Îó#æ-x:º67y´ï- ÿàÙÅ.ࣦßÉ)ìÅ$øSÝhI|Ô; x½BMÛç¡pî’Ò

½!|$ZBñï*/CÑeHi7~øÄÁLðúξÝX½V(ì1À

ºìKaùgö ¡lB%à>8tëÔ·”`Ñb;ñ$Gajn^ª©9TËÖe{ùüÝ}Äû|]¥Lt¬25Ý4$±PÅ]>Ç

^ Èìù&ºûÊÄRÏ)^Lxxjj4Ëe’×ÞIh;ÓõvJAöWë:C¿¸XTRÏyñî D`´ý¾køÔ.«óe¬]TÓã¤u¬Ú!Ç|£È9qê¶bÛm+b73(~R

9Ý>`eþýc&p^MÊ/&!

D´**oy”ì©Q$A:8Q

QEÓÉÛðvÿAªç×Qâ²Ê»!^ElÁ¼¬ÕúÝõ³ß4~שi»L6 -(PlݤYåªéââ®LRêè«E

ÉPÈðj7^ÅÂM©æn´

`ÕjjöÁºXÕ«yPíB÷þìÙ:gÊå}æ!ÄwïqÂ÷ô«L TMÙf+ܾî?IÂîURz%ãíPôpw{&Îñqz8Ã>!¢mwwcßZ@7`áMØ{Ñ$ÌqúaSwÄö¤}Á²5″·ëU$b®ô.e?8Õ+¾ÛÒYÔÌðâ¹tÁµm±~µ6I+3#püÖÒ)

ÅcÏSÛ{ÙnuáÍNÑ×Þ/P¬U¸P½EÚ)ìIðà® /R’ükØ:i¦«T$Mtz½¼]÷2Ñ©©±,?7ºëé!Þüãô¯F×Ý~ļ{·¨á”Ûs¶¨§YtMÚ”/{Ö9Uì9d0^|¬MÔPRQT ÎÊ9ZÖÎÔTÄÇ°ªÈ7É»`AIV®c2µµ«[

Föì¹ào=-D«VËìB¤é

RqTÉ¥ÿ¬²ëì$ }æ^u.þ¡¸Ãþ&*±^Cjz½¡ÒEQ%f«(þ[±¸Ãl£Ïy0″ØÑÇÙáYT’c#JÎ ?ääLɧGJæÚ£ÍEI’¼²{]óv23íÝd¬«ÄoµèÛÓîb¿ÚËÒªûé>bù±íÜÄv(

¸È% F®@Ð

ãu=r$ßí¼êUËtw¬ÁÄ9 ¿9&;®£1ÓgÉ»wUÍ

UlEAeýE_üáS;ôbüÄmU$8Qü

PÞjKE”a-ðM:^RÆ||³öl{¢îä/E°

ïZ³uÜm£XPÒ-¡ÑdWrÏþ+tdι#×#8Ô|,59wLZÂö°¡a¶Ëçû*Ò3″±+[áSbüF

nã:ÖªáÓtaimqs¬®Èc/R

&óó_wÿe6¬ !ã¹BS°Õ»è%¹%·@!ÆmÃük_¸¸ömNÜæjk!z§ÎíRÓ±êæCIùåb;JðÙÁ

Fjî{ª»¯±·UÌ·´ræ/zxæ/~ xzc

¯.¿öèºwóÝþ2·°ÌhUXp¿J

W*D.²=ëw!ÑOøªíüõïÛ¥

wcgR(DÎÚû°®Þú§Ìå¿ ù-lûmC~øü¿”¨ÿ¥.tw¡¸/éÿEºve`вJKÿ]ÉÉ2″`7Ïcsò̧P’z)Ì8VÎÀ°úÅ|#IÅ*ñÿsÇÃÝ8æ~ÝpÛÓ

R4oÑáOZÎ4MKº¹óÝ.jcÎL1צi÷óaB±”nbâõ¼s¡½¥

¿KUÃÜbÉm¤#«Ñ|H

ÛPÑ$W5Øvèþ~¶Ü8ýÁ/

O^Ãüg`Üâ7*;’6f Y³5=«5k¨ðñQ¸QE@!´Ty6}Ó&2D&Û)]úÓ¨ßÄÏÁ}³¤RÕ9!Æc½ï

£ðÇh4_ð5|¨ÝÌ

ÍY¶ÐÀêËrÖë+Rðä±ïÙåÍlO¬>íí,gDe=1·ÜþÈþè±)´

Â}Ó4Ñ4 |&þuôMp”ß«,+9Ç4¡T*bàXmPÓ´=9µ>W¾¢½HoðWÓë2J¶ÀÄvÿÅcÓè#åWN|a]QXXÞë`ZYU}ZT} Õf¹ï·üÄ^3ÉÍò@Ùa¶àëmçÆíuaLî1®»JÇü±v

Ñ:Úïã[IuÒlNcÍÏZ¿4M£ý¹ÐsSÔzÑö¤XµÏåÐ4æ-ûhÅ6YÜ¥K^ªTd~UEzsþñ¾¤Å3kè´üúSàG Nl´Yåh;i4?3è7|ÂíæÆT¹ú¯¤J#

W¹dÿÂVd4ºÚ?äfü,X-]9z!Â!, CWLÖ¾ÿ3«â¨æ*”ÒC

ÛÒÁ¯^½ºÐ o©

ô£I)û@KТ¬{ß]R[X~¸²³éinYfAañͦ§Òj«[DûÇ-k×îÙº*Þ9í+Üͬ¤ÊÓÁ íy¾¦¬!æ°C®ðÆϼ6nrøܱ~ÈÒÛ^æùv©W¬|¯§hWZ,8¿_nF ¢þFêÏG

JºÝÇÉén’¾»Ë

±~¥ h´!nºe

;ú¿&ïR°ûLë?IÅ(l5P5jzMæäÌWÝÒäá?æôKÐn’Y4´ ì?JGmÿIãÿ.gµvMr4Û©ÃÉiý§ûÜç¡®¿þó´äâj·sÿSµ

û¿£v¨Ý&M ¾mB* ö§D0héêa§oÖ׳õ

+ºÓU1 *V^jF¾oSµÖdy2HßÊ×Ù]çèñEÌ|¸X¼üC3oçT?`uºVuf3o¶úªÛØÓBX/DKèÈú31MÌãözXp

ÕÜÒkù~Ûék±¹F§Ð8[С!J3]b ©ß´Þä³OÍe£Ua@`VWªowêºÔNÀ·øæC tÆýüZ

Êr¯Ç7PEÅïj°;]è;t{Óó»ò@rPƨÙ#Û)

bU”ù1.D(^º§þp8x”FÝ(zvú-&e>½`GKà^68|×R&â?ÓTZ.]

õ¨ mEe4²J¡MB L à#W,ªâñj^[6ÃeØײ±[û]èË 8&XS°1§ìVS|°ÄpÕÄGxå¸óa,ÓaôÞôÝuâàò6»8F¾#6

®:X_)Ê¢AüsYr^Êv§nîÊ@µx|F¨ÿ¬f~ÜöKµ.t§Æ ¢¿yrtQq§fýØàúàjqqÇ9Z©v¹’; ¸}ТÙßq^øS¡wE’,£EG,e»ýYð¥ikôL«)+ëOÑpV

g°Û¿?55FÌ

sB%¸0XåÚ ³eÔòû ü3ÜúKz ®h¸/pÅ#ÜBi”

ØUÈÍÚå¢Ñ:ÊÿÉõÄÌóªÿÆÖ¿ñÄ”Ø

FÂ(}îFE´»øî_Y~Qß±ocOî9¼*ÃÎ Rüoq¾¶Ca’ñe»p¾ûjÊ®zñF3ß|èô4

M¡måûül· },5q¯£{Á

Источник